-

王明春(上海智栈企业管理事务所创始人和首席管理学家)

这里所说的“目标管理”,是指彼得•德鲁克在20世纪50年代提出的目标管理法(Management by Objectives,MBO),即通过明确的目标设定,以及将组织的整体目标层层分解到各个部门乃至每个员工,使个人目标与组织目标紧密相连,以此促使在工作中实行“自我控制”,并努力完成工作目标的一种管理制度。在实践中,目标管理更常见的是还跟绩效考评挂钩。

看上去真的很完美,管好两端,就一切都有了。人们也一度以为找到了一种可以轻松驾驭企业的方法,并使得目标管理曾风靡一时。但实际情况却是远不如人们想象的那样乐观。

二十世纪六、七十年代,美国企业广泛采用目标管理,而日本企业采用戴明的质量管理理念和管理方式。结果进入八十年代,日本经济繁荣,美国却渐失市场,在汽车、家电、钢铁等所有日本企业参与竞争的行业,美国企业不是被迫退出了行业竞争,就是被压得喘不过气来。

目标管理有其固有缺陷,其中,最为致命的,我认为有两个:

其一,对战略发展而言的无效性

目标管理不会使我们得到目标之外的东西,即便我们原本是有可能得到的。而且,当我们做了过度的规划,我们的技能就会变得越来越单一,因为你一直在做一件事情。制定目标,也是在建立相关性。明确的目标会狭窄化你的探索范围。目标管理模式,会造成对意识的引导和局限,从而使得很多可能的新意识的产生被阻断和被“过滤”掉。设定了目标,等于设定了一个方向和范围,这是一种狭窄化。

同时,对个人而言,目标和指标属于强加给他的,这可能与他的主观能量态并不匹配,以及并不从属。再者,唯指标是论的时候,往往很难再有个人的自我的精神和灵魂的注入;而精神世界的参与,才是人类的事业的关键所在,正如黄仁勋所说:公司成功的秘诀无非就是“纯粹的意志力”。可以假想一下,如果当年苹果公司给史蒂夫•乔布斯定下一个什么目标,会是怎样的一种结果——大概率是不会有iPod、iTunes、iPhone和App Store等的出现的。创造是人的创造,来自于“我自体”的作用的发挥。身背考核指标的情况下,很难再有一个人的自我的发挥了。目标管理,是在从根本上去除系统的自然生发的微观基础。

对系统的设定,将导致系统失去其自然属性和自发功能。有序很容易成为对无序的替代,而只有从无序中才能生出一种新的秩序。要有所拓展,就要保持自然和无序性的存在。有时候,不是有了目标再去做,而是做了后才能发现目标。有序与无序的叠加,才是作为战略性生长主体的企业该有的状态。商业世界的发展是演进式的,在它面前,个体理性显得十分有限——商业世界越复杂,系统越大,越是如此。

如果我们认为已经思考清楚了,只要按照规划前进就行,那我们可能正在犯下以未来为代价的错误,因为未来是非常难以确定的,世界不会按照你的剧本发生。短视是一种必然,因为只有就近的才看得见。有人可能会说,我们届时跟上不就行了吗?可事实是,多半不行,因为一种新的技能不是你想有就能有的——这也是企业发展具有路径依赖性的一个原因。

所以,如果你一开始就向着一个明确的目标努力,那你就走不远,目标就是你的终点。有新的东西的产生,才可能有新的发展道路。完全目标管理化的企业,在具体任务上,可能会很有战斗力,但却脆弱——单一性的生态是脆弱的。时间一长,目标管理的这个缺陷就会显露出来。让我们陷入危机的,是那些我们所不知道的东西。搞目标管理的企业,遭遇战略发展上问题的风险是一个灰犀牛,是一个确定的风险,是一定会发生的。

其二,使系统失去在过程中改进的机会

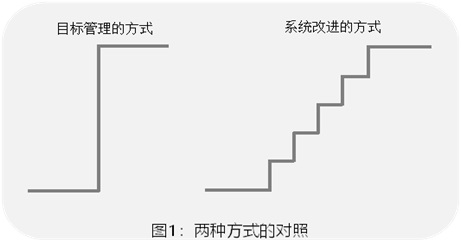

有些目标是靠现在的和单个个体的力量达不到的。目标管理,使得企业只能摘到低处的“果实”,因为高处的往往够不到。企业需要建立“台阶”,让自己可以完成有更高要求的任务(见下图1)。这类“台阶”即系统。系统决定90%的结果——越是高端的产业(如芯片制造),这个比例越高。设定了目标和奖惩措施,然后坐在那里,一切都会到来,这种想法是幼稚的。

而目标管理,本就包含着只管两端,不管中间的意思。绩效考核虽然也有反促改进的作用,但绩效考核终究是以结果“评定”为主,而改进系统和过程需要的是问题“反馈”。绩效考核是一种以找“罪犯”为主的解决方式,它鼓动人们问“谁?”而不是“为什么?”。同时,目标管理模式下,评估与反馈通常是在目标执行周期结束后进行,而过程中改进才是最有效的改进方式;过程中的改进机会是最好的机会;事后,人们连对问题的记忆都会变得模糊。

目标管理忽略了绝大多数问题是由系统本身引起的,以及系统能力是企业能力的重要构成这个事实。目标管理的焦点大多放在个人、部门或小组身上。目标管理会使系统失去不断改进的机会,进而失去改进。目标管理模式下,每个主体都只在意对系统的利用而不是建设,因为其业绩只与自我的指标的达成有关。二十世纪八十年代,美国企业就是被日本企业在质量管理和精益生产上不断积累而生成的系统的能力和优势打败的。

归根到底,企业价值是“做”出来的,而不是“考”出来的,企业这部“机器”本身的性能很重要。绩效考核有其必要性,但系统改进也同样很有必要性。换句话说,当然需要有绩效考核,但仅仅有绩效考核是不够的。

用目标管理搭建起一个运行体系,比没有体系的原始管理方式是要好一些,毕竟有了一个体系,以及可以实现一定程度的把控和对个人与部门的调动。也不排除目标管理方法在一些局部上的适用性,如纯粹的生产性任务,以及路径完全清晰后,通过计划和增加资源投入进行任务的加速等。但作为企业的整体运行方式,是有问题的,而且问题很大——除了这两个致命缺陷之外,“目标管理”还有其它一些缺陷,如指标分解的技术性难题和刚性悖论等——关于这些,这里不展开论述。

改进和优化并不能从根本上消除一个东西的固有缺陷;换句话说,如果完全被改进,那就已经是另一种方法了。再说,目标管理需要投入大量的时间和精力来制定目标、分解目标、监控进度、评估结果等,这会增加组织的管理成本,这也使得采用这种方法更加地不合算。既然我们每天都要努力工作,不如把精力放在真正有意义的事情上。

有些人造的器物(包括观念和方法)会反过来成为人们的思想的内容和世界的框架,人们会被人们自己创造的东西所束缚和局限。很多时候,我们需要的是审视而不是接受。很多东西,当我们将其展开,就能很清楚地看到它的那种缺陷和问题——在企业管理领域,这类东西有很多。关于企业管理,如果我们潜意识地认为教科书上的就是标准答案,以及那些“大师”们的东西就是真经,这本身就是一个错误。

(来源:智栈研究2025年7月)