-

王明春(上海智栈企业管理事务所创始人和首席管理学家)

近年来的波音公司陷入了重重困境,接连不断的安全事故、市场信任危机以及技术创新停滞等问题,使其光环逐渐黯淡。

有人认为波音的转折起始于与麦道的合并,我也这么认为,因为在1997年与麦道合并后,公司的管理理念和架构发生了较大的转变。一些来自原麦道公司的管理人员(包括在前通用电气25年,曾在杰克•韦尔奇手下工作并试图模仿韦尔奇的老将哈里•斯通西弗)进入波音高层,他们带来了更加强调商业运作和财务指标的管理思路,以及强调成本控制和股东回报的管理理念。哈里•斯通西弗2003年接任波音CEO,更是直接推动公司向成本导向和财务驱动的文化转型,并主导了股票回购策略等,在其任内,波音股价上涨了52%。

2006 年左右,哈里•斯通西弗的继任者,当时的首席执行官吉姆•迈克纳尼更是公开表示,要将波音打造成一个更具商业运营思维的公司,而不仅仅是一家伟大的工程企业。这一理念的转变,也使得更多具有商业管理背景的人进入核心决策层。在这一时期,波音在市场拓展、成本控制等商业运作方面加大了力度,在一定程度上提升了波音的市场份额和短期营收。

2013年,麦克纳尼宣布有通过削减波音公司的工作岗位和大力挤压供应商来降低成本的计划。他在谈到波音供应商时说:“如果某个集团不与我们合作……他们将被列入禁飞名单。他们将不被允许竞标新项目。”他们通过每年要求降价来挤压供应商,这反过来迫使供应商进行毁灭性的成本削减。

为了确保每个季度都能超过华尔街的预测,波音公司还会通过会计技巧等提高股价。2010年代,波音将巨额资金投入股票回购和股东分红,而非研发和质量控制。数据显示,自2010年以来,波音公司的领导人通过股票回购和股息向股东提供了680亿美元的现金,而不是投资于未来的全新飞机。

2015 年,丹尼斯・米伦伯格担任公司首席执行官,他不仅在公司运营中大力推行成本控制和业务外包策略,还在高层管理团队的组建上,倾向于选拔具有商业背景、擅长财务和市场运作的人才。波音将工作外包,出售整个部门,并放弃了开发航空电子设备、加工零件和制造机身等关键能力。

斯通西弗的继任者们貌似更激进,他们大幅削减创新和研发投入,压缩供应链和质量控制预算,推行“轻资产”运营。原本以工程师文化为主导的波音,逐渐被一种商业氛围所笼罩。工程师在公司决策中的话语权减弱,创新积极性受到打击,大量资深工程师离职,导致公司技术创新能力下滑 。

波音公司的一位前高管表示,尽管波音公司拥有世界上最好的空气动力学专家和工程师……多年来,机械师做了非凡的工作,斯通西弗和麦克纳尼都把劳动力变成了对手。他们将工作地点从波音位于普吉特海湾地区的高技能工会基地转移出去。他们削弱了工会并勒索州政府,一再威胁要在其他地方制造未来的飞机。

斯坦•索舍尔曾在波音公司担任物理学家,后来在白领工会航空航天专业工程员工协会担任研究分析师。他满怀激情地描述了商用飞机公司首席执行官艾伦•穆拉利在20世纪90年代为开发波音公司最后一个成功的飞机项目777而创造的工程文化。波音工程和制造团队以及来自供应商和客户的团队共同努力解决该项目的问题,每个团队都准备好为更好的整体结果做出牺牲。

但在下一代全新的波音飞机787梦想客机上,采用了不同的开发模式,由供应商完成大部分详细设计工作。最初,波音公司只生产尾翼。索舍尔看到波音公司没有采用777的协作工程文化,而是采用了韦尔奇自上而下的管理方法。提出技术疑问的工程师被告知:“按照计划进行。如果你不能胜任你的工作,我会解雇你,然后找一个能胜任的人。”新管理方法制造出的是竞争对手而不是合作伙伴。索舍尔说,供应商和波音公司的员工都感到“偶然性、不稳定性和风险性”。

菲尔•钱德勒是一位技术精湛的机械师,在波音公司工作了 42 年多,他在职业生涯的最后 20 年中注意到工厂车间也存在同样的独裁做法。钱德勒说:“知道如何制造飞机的人被视为路障。他们放慢了速度。你能对高管说的唯一一句话就是‘是’”。而在过去,工厂的一级甚至二级经理都是机械师,对这项工作有很深的了解,但在斯通西弗上任后,这些工作就转移到了白领们身上,这些白领往往拥有MBA学位。

杰克•韦尔奇通用电气战略的另一个主线是不愿在昂贵的长期项目上冒险,以免吓坏投资者。因此,麦克纳尼也在2014年宣布,波音公司必须用更少的资源做更多的事情,并且不会再进行“登月计划”。在设计和研发过程中,为了尽快推出新机型抢占市场,压缩研发周期,一些关键的安全测试环节被简化,这无疑是在给飞行安全埋下定时炸弹。

正如一位行业分析师(2024年1月)认为的,波音公司的衰落可以追溯到25年前,当时波音领导人将股东的利益置于一切之上。他说:“压榨工人。拉升股价。财务举措和指标是第一位。为削减成本而做出的无情努力,却没有意识到它会对能力产生什么影响。”为了降低成本,波音公司选择首先“积极”面对员工,然后是供应商,而不是与他们合作,这让双方都感到“愤怒和疏远”。

波音与麦道合并后的这些管理者们带来了截然不同的视角和理念,他们以企业的整体运营和经济效益为核心考量。在他们眼中,飞机不仅仅是技术的结晶,更是一种能够带来利润的商品。波音曾经的那种对技术精益求精的执着,逐渐被对市场份额和财务报表的关注所取代。例如,在项目决策会议上,工程师们关注的是新技术的应用和飞机性能的提升,而那些 MBA 背景的管理者们更关心的是项目的成本预算和预期收益。

波音公司这后来的管理,属于那种MBA式的管理。MBA式管理是20 世纪中叶以来随着MBA(工商管理硕士)教育兴起而形成并建立起影响的管理思潮和管理范式。MBA 式管理强调以财务指标为核心,注重短期业绩和股东回报。在决策过程中,倾向于依赖数据分析、市场调研和战略规划模型,追求企业运营的效率最大化和成本最小化,以及注重产业经营策略。MBA 式管理强调市场导向,根据市场需求和竞争态势来制定企业的发展战略,力求快速响应市场变化,抢占市场份额。

MBA 式管理融合了不同阶段的管理思想和方法,如泰勒的任务与薪酬挂钩、法约尔的一般管理和 14 条管理原则等,形成了一套管理体系。MBA式管理是“管理主义”的一个体现,它把管理认为是一套专门的技艺,并由专门的管理层/者实施管理。MBA式管理自成体系,一旦沾染,还很难去除。

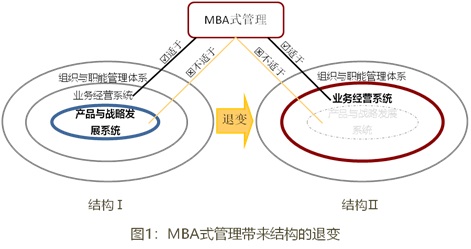

不在更上一层次的系统中评价它,有时候还真难否定一个东西,因为只看它本身好像也没什么不对。真正的问题都在问题的上一层次,在问题层次上的努力多半都是没有用的,就问题而论问题是一个误区。抛开细节和具体的就事论事,MBA式管理最大的问题是,它只适于对“业务经营”的管理,而不适于对“产品与战略发展”的管理,见下图1。

我把企业系统区分为三个圈层(最里面是第一圈层)。第二圈层是企业的“生意”部分,第一圈层是企业的“创造生意”的部分。MBA式管理适于对第二圈层的管理,但不适于对第一圈层的管理。MBA式管理是“生意人”的管理。MBA式的管理者们也总是以“生意”的眼光看待商业和企业。“生意人”能看到的是外部市场机会,所以他们大多会成为产业经营者和注重产业策略的一些人。而第一圈层的强大和强势是卓越企业的标志性特征和基石。

由于不适于,MBA式管理必然带来企业的第一圈层的弱化和式微,带来曾经卓越的企业的功能结构的“退变”(见上图1),进而企业价值生态的“营养降级”和衰落。

在早期,波音凭借着对航空技术的专注和对创新的热情,不断推出具有划时代意义的飞机型号。从最初的邮政飞机到二战时期的 B - 17、B - 29 轰炸机,这些飞机不仅在战争中发挥了关键作用,也为波音积累了丰富的技术经验和声誉;

进入民用航空时代,波音更是凭借 707、747 等经典机型,彻底改变了全球航空运输的格局。747 作为世界上第一款宽体客机,以其巨大的载客量和远程飞行能力,开启了航空旅行的大众化时代,让更多人能够便捷地跨越洲际旅行。此后,波音 737、777 等一系列机型也持续引领着民用航空技术的发展潮流,其先进的航空电子系统、高效的发动机技术以及舒适的客舱设计,都成为了行业的标杆;

曾经,波音以工程师文化为主导,工程师们在公司拥有绝对的话语权。公司拥有一大批顶尖的航空工程师,他们以追求技术完美为目标,不断投入心血进行飞机设计和改进,他们专注于技术研发与产品质量提升。设计一款新飞机,从最初的概念构思到最终的成品诞生,往往历经数年甚至数十年,工程师们反复钻研每一个技术细节,力求让飞机的性能达到极致。例如,在波音 747 的研发过程中,工程师团队为了实现跨洋飞行的需求,不断攻克技术难题,包括创新性地采用了双层客舱和高涵道比发动机设计等;

公司的决策流程也随之产生了巨大的变革。以往,决策更多依赖于工程师们的经验和专业判断,一些关键决策可能在相对小范围的技术团队内就能达成。但现在,任何一个重要决策都需要经过层层审批。

而随着MBA式管理的“进驻”,“早期”、“曾经”和“以往”的一切都将/已不在。波音可能仍然是一家能赚钱的企业,但却不再是那种卓越型企业。所以,如果用一句话概说,那就是:波音是一家被MBA式管理祸害的企业。同样的企业还有因特尔,从第四任CEO克雷格•巴雷特时代开始,逐步滑向以业务和产业经营为主的模式,其第六任CEO科再奇更是只擅长生产线管理及运营,英特尔董事会还选举詹睿妮女士为该公司总裁协作这位CEO,这位女士是工商管理出身。

第一圈层削弱的影响要经过一段时间才显现出来,而业务经营上的提升当即就能显现。Intel和波音的MBA经理们,可能短期内能够粉饰太平、甚至产出漂亮的报表和使其模式看上去行之有效,但长期却是在让企业变得平庸。纯策略的方式做企业,理论上,是不可能成功的;总归是有价值增量才会有发展,价值增量产生于人的创造,有人投入到真正的创造上并取得成就才是企业可以取得发展的关键。

当然,被MBA式管理祸害的卓越公司远不止Intel和波音,更早期的受害者如惠普——1999年7月,卡莉•菲奥莉娜(Carly Fiorina)接任惠普首席执行官。她拥有马里兰大学Robert H. Smith商业学院的工商管理硕士学位以及麻省理工大学Sloan学院的理科硕士学位。她没有让惠普追逐新科技与新产品,以开辟新兴市场——惠普自创立以来就是这么做的,相反,她使惠普杀入了毫无特色可言的制造大战。为发展个人电脑业务,费奥莉娜女士放弃了研发工作,转而采用微软、英特尔和其它公司的研发成果,同时将管理资源与资金用于成本控制。

很快,惠普董事会意识到问题并改聘了赫德(Hurd)先生。赫德拥有得克萨斯州贝勒大学商学的学位。可赫德将推行工业时代策略的能力在惠普发挥得淋漓尽致,显著削减了研发、新产品开发、市场与销售费用,并全力控制供应链成本。到他被迫离开之时,惠普已没有发展方向可言。

还有索尼——在盛田昭夫之后,索尼的其他领导者像美国塑造的MBA出身的管理者一样,被训练成了产业策略的践行者。按照他们的思想,产品和新市场是第二位,第一位则是产量和生产。他们的基本信念是,如果索尼拥有足够多的产量和足够低的成本,那么索尼终会胜出,不需要任何创新。

到2005年,索尼让一位外国人——霍华德•斯金格(Howard Stringer)管理公司,使这种策略达到了顶点。斯金格把“现代的”MBA们的方法带入索尼,最看重数据,尤其是财务预测。在斯金格眼中,公司策略无关创新、技术、产品或新市场。索尼的产业策略就是把削减成本放在首位,其次才是产品。斯金格培养出来的新CEO平井一夫在公布前所未有的亏损时表示,索尼希望用产业策略来(以某种方法)拯救公司的繁荣之路。

根深蒂固的产业策略、专注于数字而不是创造市场的MBA式领导层,以及“我也是”的产品策略、技术创新匮乏和对削减成本的执着等使索尼变得乏味无趣。到 2011财年,在连续四年未能盈利后,索尼宣布亏损64亿美元,比预期高出一倍,公司只剩下15%的资本作为股东权益(负债权益比率达5.67倍),市值只有10年前的四分之一!

MBA们精于财务上的算计和商业策略,怀揣各种管理技巧、工具与方法,但却不知道企业的真正的价值来源。正如埃隆•马斯克所说,MBA式管理属于“本末倒置”——美国《纽约邮报》2020年12月10日报道,马斯克本周在《华尔街日报》组织的会议上说:“我觉得有太多MBA(毕业生)在管理企业。美国正在‘MBA化’,我认为这不太妙。”马斯克说,企业管理者应更多聚焦产品本身,把更少精力用于董事会和财务报表。他说,如果企业拥有强大的产品或不断改善的服务,其财务状况必然表现良好,但一些管理者“本末倒置”,沉迷于数字并忽视产品的重要性。

MBA 式管理迎合了企业应对竞争、追求利润最大化等的需求,它强调量化分析、战略规划和成本控制,看似科学合理,实则平庸。MBA式管理也更容易被平庸的管理者们所接受,因为它会使得他们认为自己有了一套管理技术,并能实现对公司经营和管理的掌控。这也导致了它自产生以来的流行。解决问题就是消除问题产生的原因,而不仅仅是“策略”上的评价和调整。要想重回卓越,波音、英特尔等这些企业首先要做的是,走出MBA式的管理思维和心智,以及重建第一圈层和工程师文化。

(来源:智栈研究2025年8月)