-

王明春(上海智栈企业管理事务所创始人和首席管理学家)

企业是“人为”的结果,需要有人的主观作用力的参与和“正向参与” 。人为,包括公司高层领导的人为,包括精英人才的人为,也包括普通员工的人为,即包括所有成员的人为。对人的问题的解决,不仅仅是管理的任务内容,还是其它的设计可以实现的前提——在设计时,企业可以是要求人们应该这样做、应该那样做,但前提是他们都将会是按照“应该”去做,以及有能力按照“应该”去做;否则,设计就会落空。企业的所有的问题,都不可避免地涉及到或要上溯到人的问题上。对企业管理而言,把对人的问题解决了,其它的都只是方法问题。需要把对人的问题的解决置于企业管理的首要位置——当下及未来,企业的兴衰和成败将更加地取决于其在这个问题上取得的成绩。

在关于人的问题的解决上,长期以来,我们的重点是人力资源的质量管理和配置效率,而缺乏对人的正向参与问题的明确的、指向性的和系统性的解决——即缺乏“正向管理”(Positive Management)这一基本构成。人才的预先的有效识别是困难的,我们认为天才的人也可能一事无成,我们不看好的人也可能创造奇迹;配置效率的改进空间也是有限的。正向管理是一个更具价值的管理领域。

事物将呈现出的结果,与参与者的主观的状态有关,这是不证自明的。在工作上,主动还是被动、积极还是消极、投入还是敷衍、用心还是不用心、进取还是偷懒、合作还是对立、机会主义还是不机会主义等,结果大不一样,管理成本也大不一样,日积月累或群体累加,结果就是天差地别。被动者,不可能释放出正向的创造力和激情,而差不多所有工作的出色的完成都需要这些;为复杂系统制定详尽的规则和制度,既不现实,而且无效。随着不确定性、复杂性、知识性和创造性任务的增加,需要由个人承担越来越大空间的自创和自决,其正向性问题愈发重要。正向管理不是可有可无,而是必须要有。

企业是一个基于各个个人能量态的合力态、凝聚态和系统态,是一个演进的系统态过程。在正向性问题完全解决了的前提下,二流人才亦可以做出一流企业,换句话说,一群靠谱的平凡人一样可以做出不平凡的事(如初创阶段的京瓷;日本企业也是在正向管理上取得巨大成功和成就的典范,我认为这也是日本企业全面赶超的一个秘密);相反,在正向性问题严重的情况下,如国有企业,即便全都是精英也一定是走向失败。

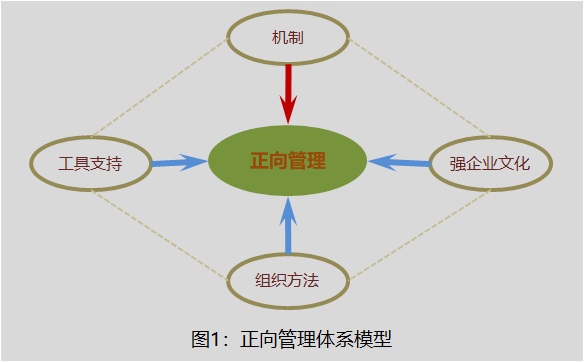

正向管理的对象是人的主观。穷尽方法和技术性手段也不可能完全地解决人的主观的正向性问题,而且,技术性手段的有效性还随着任务的创造性、不确定性和复杂性成分的增加而降低。基本的、核心性的和最有效的正向管理手段是利益机制(要让人去拼搏,总得有让人去拼搏的对等的理由),其次是强企业文化 、组织方法和满足利益机制实现所需的工具支持(见下图1)。机制,是塑造世界(包括商业世界和人类社会)的终极力量。机制,包括企业层面的机制和企业内部机制。企业层面的机制,也即社会层面的关于企业的正向管理机制,其中,有保障的私有企业制度和私有产权制度是必不可少的,它决定一个经济体的整体的参与者正向度,以及为企业内部的相关机制的设计提供条件和空间。市场机制,是作为市场主体的最正向的机制(这也是稻盛和夫的“阿米巴模式”有效的一个地方——通过组织划小,以及确立与市场直接挂钩的分部门核算制度等,让市场机制直接作用于每一个“小集体”、甚至员工)。市场机制向内部传导更充分的企业,也会更健康。

企业内部的机制,可以有很多种设计,如日本企业的年功序列制、终身雇佣制,如美国企业的股权激励制度,如新加坡航空公司的与公司业绩挂钩的员工薪酬模式,如3M公司的奖励制度,如联合利华的定制薪酬方案 等人力资源管理的基本政策等,核心是使个人能拥有自己创造的成果,以及使企业成为“我的公司”和“我们的公司”;同时,如果不承担员工负向参与导致的成本,就企业本身而言,也属于实现了正向管理。各企业可根据自己的需要和现实做适合自身的设计。人们会主动地维护而不是破坏属于自己的东西,并为其进行投入;反之,则反是。企业,必须是为企业家所有,为创造者所有,为企业的成员所有。作为自己的事情做和作为别人的事情做,其做法及主观上的投入是不一样的。利益有多大,人的能量就有可能有多大。

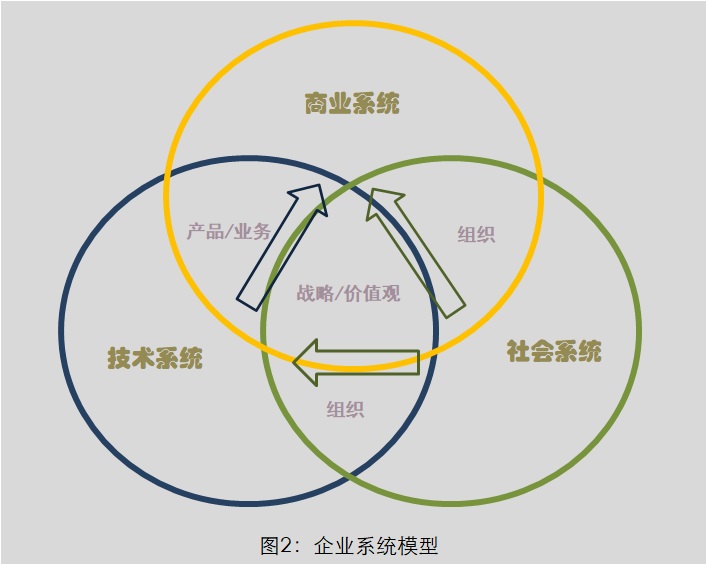

企业,是一个包含社会系统和技术系统的商业系统 (见下图2),其中,人与组织环境共同构成企业的社会系统。对企业的管理可区分为:对商业系统的管理、对技术系统的管理和对社会系统的管理。三者的关系是:(1)商业系统是目的,技术系统和社会系统是支撑;(2)如果说,一切都来自于人的创造,则企业系统中的作为社会系统的成分,既是企业系统的构成,又是企业的“母系统”(社会制度对于国家发展具有与此相同的意义),其对企业而言的战略意义超过另外两个系统。企业的社会系统战略,也即它的基础战略 。

技术引进并不能从根本上解决企业的问题,买了专利技术,买了设备,可能很快就又被市场淘汰掉。任何想做长期经营和战略发展的企业,都终究要回到对其的社会性问题的解决上和对人的问题(包括正向参与问题)的解决上;而且,如果因为有技术可以引进而导致忽视和延缓了其关于社会系统的问题的解决,则技术引进模式实则是一个陷阱——这也是对经济学家沃森提出的“对后来者的诅咒”(curse to the late comer)的理论解释。

(来源:智栈研究2020年10月)