-

王明春(上海智栈企业管理事务所创始人和首席管理学家)

形成于工业时代的组织范式已经严重地不适用于当今的企业,更不适用于未来的企业,也无法面向未来。修修补补是没有用的,我们需要一次组织革命。这次组织革命可称之为“部门革命”,即必须革了传统的以部门为基础的组织范式的命,并让企业常设组织体系(以部门为代表)回归其本来的角色和功能——这次组织革命是发展,但首先是还原——还原回以任务组织模式为基础和导向的组织思维和组织逻辑。唯有如此,才能从根本上解决问题,也才能步入企业组织模式向更高效率和更高维度发展与进化的有效通道。与上一个时代相比,组织进化的基本方向,一方面是高级化和智能化;一方面是还原,即向价值创造的真实自然过程和事物的本然回归。

1.企业对常设组织体系的需要本来就只是平台和容器

如果任务都可以通过自组织实现,则企业的常设组织体系原本可以不需要。企业都是从个人、团队或单一任务组织起步的。随着任务的增多,企业从一个单一任务组织体系发展成一个多任务集成组织体系,同时,发展出一个可容纳复杂、高级和多任务运行的宏观组织体系(即企业常设组织体系,我们经常用组织机构图表达的组织部分)——我称之为“组织容器”。只有一项任务的企业,如项目公司,就是一个临时的项目组织,没有常设组织体系;当然,也可以理解为,宏微观组织是一体的,即任务组织与企业常设组织体系是一体的。

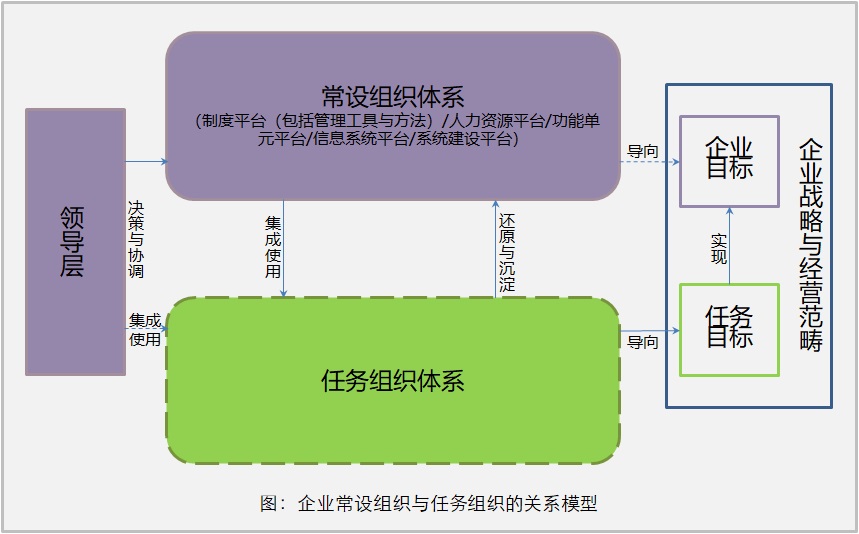

常设组织体系本来就是源于企业对组织容器和组织平台的需要,源于企业持续经营和多任务发展的需要,是为了满足临时性的任务的组织需要的一种派生物和经常性准备。组织平台和组织容器才是企业常设组织体系的真正使命,是企业对常设组织体系的本来需要。组织平台,即为具体任务组织的实现提供制度准备(必须是完整的),以及资源准备和功能单元准备(不必须是完整的,而是基础性的),能够支持任务组织的实现,使任务主体可以快速、模块化的搭建起任务集成工作体系,并能因应任务的发展和变化;同时,承载过程性知识(包括组织知识)和资源的沉淀与积累,以及使之不至于随任务结束而流失。组织容器,即要具有足够的容量和体量,能够容纳(不是承载)企业所有任务的运行,能够满足企业目标实现的需要,见下图。

任务组织体系的设计导向是任务目标;组织平台与组织容器的建设导向是企业目标。任务目标因任务不同而不同;企业目标则具有相对的稳定性。企业目标和任务由战略与经营模式决定,所以说,企业组织是对企业战略和经营模式的实现。图中,任务组织体系用虚线框表达,有两个含义:其一,相对于常设组织体系而言,具有临时性,其存续时间仅等于任务周期(重复的任务,可以理解为是同一个任务),而不是企业生命周期;其二,任务组织包括可能的对外部资源和功能单元的集成使用,即是一种所谓的开放式组织——开放式组织是通过任务组织实现的,常设组织体系不存在组织开放问题(只有功能开放,属企业经营范畴)——这也确保了企业组织架构和系统的基本的稳定性和确定性,以及企业组织的稳定性和开放性、适应性的统一。

2.对以部门为基础的组织思维的默认是一个误区

任务的实现才是目的。因此,企业组织设计应以任务组织的有效实现为原则。任务导向和以任务组织模式为基础的组织设计思维才是正确的。但不知从什么时候开始,以部门为基础成了实践中一种默认的组织设计思维——目前为止,只有少数企业(如3M公司和近些年一些成功的互联网企业)没有落入这种窠臼。

这种对以部门(包括岗位)为基础的组织思维的默认其实是一个错误,是一个误区,也是传统组织模式下诸多问题的根源,比如:

任务本来是一个自然过程,该自然过程却被基于部门的组织设计给“肢解”了。任务分工(早期的劳动分工是任务分工的一种)和管理分工,被异化为部门分工。“分”的时候或许还比较容易,“合”(包括合作)的时候问题就来了。为了在肢解后再实现对任务管理的统一,又设置各层级的协调主体和机构。任务自然过程的横向协调被纵向的组织协调所替代,部门之上有跨部门的各级协调主体,部门之下还有二级部门和岗位,组织层级自然就被拉长了。任务(包括任务管理权)被肢解得越细,部门接口就越多,“合”的问题也就越多,再加上各部门之间的权力竞争,协调的难度还很大。协调关系越来越复杂,最后协调本身又成了问题。权力是一堵墙,除非它不存在——我们在对部门进行权力配置的同时,已经是在对企业资源和任务管理权进行肢解了。在部门模式下,任务管理权再难以统一,任务完成效率自然不可能很高——部门间的协调效率再高也不如管理权统一的协调效率高,如果再加上系统效应,整体效率就可能更低了。

又比如,部门化带来了部门职能的垄断,对某项任务即便不能胜任,也只能交由对应的部门和岗位去做,其他主体即便能做也不能去做。垄断,是对自然秩序的粗暴扭曲。任务自组织的集成作用和能力受限,不仅人的胜任力与任务的匹配难以实现,而且限制了与外部主体广泛而自由的连接与合作,局限了企业的能力,并尤其非常不利于企业的创新。以部门为基础,其实是以行政管理权为基础,以部门领导一人的视野和能力为基础。部门领导是那个拥有最后决策权的人,无论他胜任还是不胜任(对具体任务的正确决策而言)。对权力的垄断,容易导致价值秩序的扭曲,并反过来伤害价值系统本身。部门权力,成为企业发展和进化的障碍;而且,部门体制,是集权和“他管理”模式,由于不能有效利用任务主体的管理能力,任务管理能力总是相对不足(集权与管理不足,是一种像“量子纠缠”式的关系,会同步产生),任务越多、任务差异越大、任务的专业知识含量越高,任务管能的相对不足就越严重,并最终导致多任务和知识含量高的任务(如创新)难以有效开展,进而难以有所发展。

再比如,平台和任务主体的角色混同,必然导致部门重任务而轻建设,因为任务总是显得更为紧迫和重要;导致人力资源被封闭在各部门而难以共用和充分发挥作用;导致对任务组织的研究和设计的忽视(往往是按部门设置一肢解了事),阻碍了对组织设计的微观基础的关注。站在部门和岗位的角度总难免落入部门基础型组织模式的范式和陷阱,组织设计的科学化和工程化发展遥遥无期,企业管理的信息化也缺乏“施工图”般细化和科学化的组织(比如流程)设计前提,等等。

项目管理的兴起,曾一度让人们看到了凿穿部门墙的希望——即通过在常设组织的基础上,发展出一个临时性组织(某种程度的任务组织),对项目实施专门性管理——但在以部门为基础的组织环境下,项目管理终究不能彻底,因为在项目管理权之争中,部门总是处于优势地位,常设部门对参与人员的利益的影响是长期的,而项目管理主体(比如项目经理)对参与主体的利益的影响只是一次性的,所以,最终还是行政管理权覆盖了项目管理权。基于部门的组织体系是一个牢笼,设计精致的这种组织体系是一个精致的牢笼。

以部门为基础的组织模式,可以理解为是任务组织体系与组织平台合二为一;对于长周期、单一任务企业而言基本上是适用的,所以在标准化产品大规模经营的典型工业时代,这种组织设计本身的问题并不明显;也许正是因为如此,导致部门虽然本是客串(或说“代理”)任务管理者的角色,却长期反客为主,并习惯成自然,而且难以自拔 。

3.从部门到平台,拥抱企业组织的范式转换

传统的组织问题产生于传统组织模式本身,产生于组织平台与任务组织的混同,在以部门为基础的组织架构下是不可能有效解决的。在传统组织模式下,痼疾将永远是痼疾,看不到解决的可能,包括官僚主义、本位主义、机构臃肿、无意义的复杂性、决策质量低下、企业政治、推诿扯皮、部门墙、各自为战、人才流失、低效、反应迟钝、任务责任主体缺位、组织僵化和大企业病等等;新愿也将永远是心愿,看不到实现的希望,如激活个体、灵活性、弹性、开放性、创新力、速度、提高对外部人才和资源的集成使用能力、增大管能、扁平化和云端化等等。

企业的组织思维和组织设计需要一次范式转换,或者说,革命。平台化组织模式,是这次组织革命的基本方向。“平台+X”的组织架构是原型,“平台+”是企业组织体系中的常设组织体系和静态组织体系部分;“X”体是企业组织体系中的任务组织体系和动态组织体系部分;“+”是平台与任务组织间的“桥接”,它表现为一套规则和方法。X体随任务形成并与之匹配,随任务变化(包括阶段变化)而变化,随任务结束而消解,其中,人随任务流动、聚散。用任务组织规则代替预先的组织设置。

任务组织,是在规则下的某种程度的自组织,可以集成使用外部人才和资源,任务形成与组织形成并行——对任务组织而言,尤其是对创造性和项目式任务而言,自组织才能达到组织的最佳状态。任何静态的组织架构都不可能匹配一个动态的过程,即无法实现任务与组织的动态匹配。任务管理权配置,基本遵循自然管理权原则(就如孩子的监管权自然地属于父母一样),当然,也包括基于规则的组织监管。任务结束后,资源还原回平台;任务的过程性知识沉淀到平台,不断为平台及整个组织体系(包括规则)的进化贡献素材。自组织与平台是一对组合。任务组织的层级仅来自于任务本身的组织的需要;任务组织模式由任务属性决定。该组织模式可以兼容任务的多样性。在该组织模式下,固化的权力和权力阶层消失了,官僚制组织模式或成分也消失了。常设组织体系平台化以后,源于部门的组织层级不存在了,所谓的组织扁平化自然就实现了。

常设组织是对企业的组织,动态组织是对任务的组织;当企业从单一任务走向多任务的时候,二者的相对分离就是必须的了。这场组织革命的关键是对传统模式下的部门的角色和职能进行解耦,对传统的平台与任务组织的混同进行解耦,使动态组织与静态组织相对分离;对平台管理权与任务管理权进行区分,对平台建设责任与任务实施责任进行区分,即要消除传统的由于部门和岗位等的设置而造成的对任务实现过程的割裂和阻滞。忘掉部门,忘掉传统的组织结构图。部门(如果还称之为“部门”的话)回归平台和容器的功能和角色,主要职能是平台建设(包括动态组织的规则体系设计、信息系统建设)、对规则的维护和平台管理;而对任务的组织及任务全过程管理职能,则还原给任务主体,发挥人的超级组织者功能和任务(或说,项目)的动态容器功能。

常设组织是任务组织的基础设施。同时,在信息技术的辅助和信息系统(包括软件)的支持下,组织容器的容量可以变大,范围可以拓展。信息技术和互联网可以帮助实现低成本、无边界的连接,可以重构人与任务的连接方式。如果能将企业的组织基础设施数字化、云端化,将制度、规则、工具、资源和功能通过信息技术手段连接、通过云端连接,即需即用,则可以最大限度地突破组织的时空限制以及自有资源的限制,使企业经营和任务组织的维度上行——但这一切,都要以对传统组织模式的革命为前提。

(来源:智栈研究2019年3月)