-

王明春(上海智栈企业管理事务所创始人兼首席顾问)

管理,是企业系统中的“暗物质” 。正是管理在架构和塑造着企业系统,使其归于某种必然的和可能的结果。若是与宇宙系统相类同,则企业系统的可感知部分中有近85%的成分是管理(宇宙中看得见的部分占4%,暗物质占22%),研究这种“暗物质”的意义是不言而喻的。

管理,是企业价值的构成和形成因素之一。企业的重建,内含着管理的重建;企业的进化,内含着管理的进化。从来源的维度上看,可将企业价值表达为:f(x)=(人,资产,领域知识)•管理。管理就是决定企业价值的那个变动范围很大的“系数”。

同时,管理没有独立的价值,管理的价值必须经由管理对象才能产生——正如技术的价值必须经由产品才能最终实现一样。管理的价值,即其对对象的管理目的实现而言的有效性和效率,有效性决定“系数”的正负,效率决定“系数”的大小。

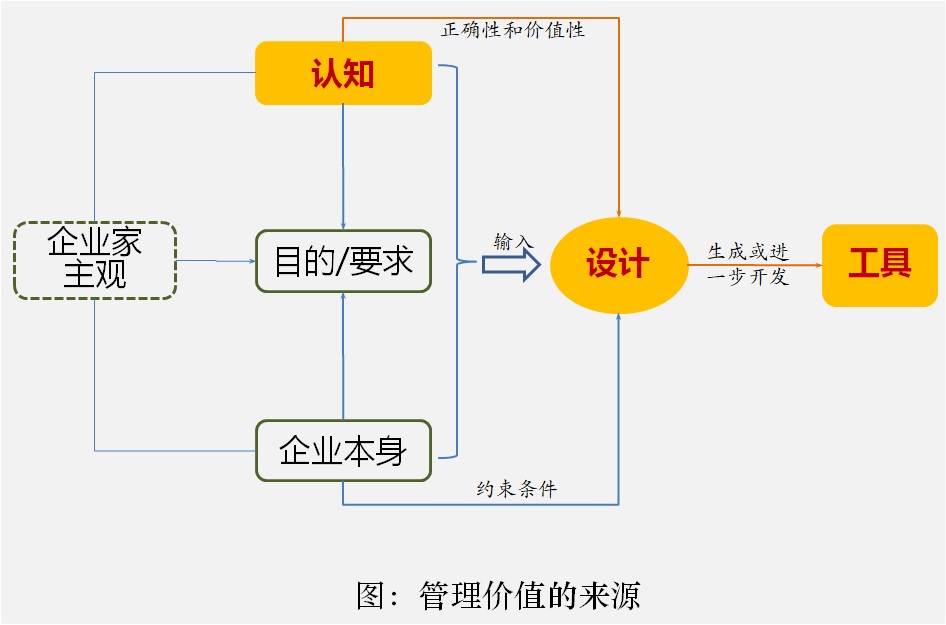

管理的价值,来自于认知的真理性和设计的技术性,来自于管理者的认知力和设计力。对企业而言,管理的价值贡献受三个因素的影响,或说,有三个具体的来源:设计、认知和工具,见下图。

1.设计

企业管理,表现为某种“设计”。认知、目的 和企业本身,是设计的输入。其中,目的转化为设计要求,所以,企业设计包含着有(战略)意图的主动构造。企业本身,是设计的输入条件,也是约束条件,任何一家企业的设计都不可能是无限的、绝对自由的和任意的。管理就是要“顶天立地”——着眼于目标又立足于现实。设计者尤其要知道自己“要什么”和“有什么”。企业设计,在实践层面,应秉持的是“需要现实主义”,以及技术上的“原理现实主义”。其中,“需要现实主义”可能表现为“目标现实主义”、“意图现实主义”和“问题现实主义”等——目标、意图和问题是“需要”的具体化。

对象与目的,是企业设计的两个关键要素,包括企业家主观——企业在根本上是企业家主观的结果:在起点上,认知、目的、企业本身与企业家是完全合而为一的,是企业家进行了自我的第一次设计;随着企业的增大,企业家个人的成分会相对下降,企业作为主体会部分取代企业家的主体地位——但永远不能,也不可以完全替代,如果那样,意味着企业将走向死亡;绝对的客观主义是荒谬的,企业家主观是企业不能抛却的构成,企业不是一个纯粹的技术性(或者说,物性)系统。企业设计,是关于企业的自我设计,有明显的主观的成分,或者说,有其技术性的成分,也有其主观性的成分——尤其是在诸如战略、意图和企业目的等经营层面的内容的设计上。

企业设计是一个不断形成的过程,从粗略到精细,从稚嫩到成熟。企业的管理有三种境界(我称之为“三进阶模型”):自发、系统化 和牵引。管理者行为,是对设计的实现,而且其本身也是被设计的,包括将有些管理片段设计给管理者“自决”。企业设计得越精细,管理者的自主性就越小;设计得越粗糙,管理者的自主性就越大,同时对管理者的要求也就越高。企业设计的产生和存在形式,不同(阶段)企业可能各不相同:有些是明确设计的,有些是要管理者在过程中自决的;但从最终结果上看,无论是有意识的还是无意识的,无论是事前的还是事中的,也无论是由企业的某个代表性主体设计的还是由一线管理者现场决策的,企业的各种情形终归都是“被”设计的。

设计是必需的,即便是对真理性管理知识和最佳模式的应用,也还存在着与企业自身的有机结合的问题,这种结合是通过设计实现的,是通过类似“设计工程师”的工作实现的。企业设计的好坏,直接就是管理价值贡献的正负和大小。设计决定企业的性能和效能。企业设计本身是一个技术性和工程性的工作,是一种管理工程师性质的工作,逻辑性、创造性是其价值含量。基于逻辑的创造性思维,是作为企业设计者的关键能力——通用汽车第八任总裁阿尔费雷德•斯隆在领导通用汽车向事业部制转型时说过的一句话“没有经验,但我有逻辑”,经典的诠释了这一点。

其中,对企业个性化部分的有效回应,是企业设计价值的一个重要构成。罔顾企业家主观和企业的个性化特点,照搬别人的设计,是企业设计实践中常见的致命错误。同时,也应该看到,在日渐统一的商业环境下,无论是企业整体还是局域,实践中会涌现出若干种有效设计,从而又会产生出若干时代性的、可资遵循的基本范式。因此,对具体企业而言,“范式+定制”的设计方法有助于创造出较高的设计价值——这里,基本范式也可以理解为是“原型”——因此,可将这种设计方法称为“基于原型的定制化设计”。

2.认知

认知,是指对管理对象的认知,包括对具体对象的认知和对企业管理作为一般的理论性认知 。企业所及都是管理对象,包括其本体以及我们对它的解构的结果。对企业而言,管理对象是一个无限维、广泛的、多层次的和开放的东西,是一个抽象的与真实的叠加的东西,包括:企业与管理;创新与创新体系;企业家(精神)与人;意识与能量;管理者与管理模式;技术、产品、业务、服务与商业模式;组织与集成;自由与权力;功能与结构;战略与经营模式;品牌与无形资产;企业价值的构成;变革与转型;公司治理与领导力;进化与过程;静态与动态;股权与激励;制度与文化;职能与整体;方法与机制;业务流程与管理流程;部门与岗位;经验与真理;自然过程与实践逻辑;信息化与数字化;需求和市场;资产与行业;生产与运营;商业环境与生态;系统与个体;跨界与整合;竞争与合作;情境与策略;企业环境与平台;任务与运行;客户与合作伙伴;需要与问题;目标与企业自身,等等。

观点不是认知,观点是对某个东西的自我认同,观点中包含有认知,但不纯粹,带有很大的主观的成分,观点也可能是谬误 ;知道和熟悉都不是认知,而且熟悉往往容易造成认知的屏障并成为认知的盲区。与企业设计相比,认知是一种更高层次的活动,是科学性质的活动。管理学家的责任,正如自然科学家一样——认知上的突破。

认知,是有效设计的前提和支撑。认知决定企业设计的正确性。追究真相之所以重要,是因为真相能让我们找到行为的正确方向和有效路径。认知,是设计背后的知识。没有对管理对象的认知能力,就不可能有对它的设计能力。认知是设计的根据,认知不足即设计的准备不足,我们无法对自己不懂的对象实施有效的管理。

由于管理对象的原因(涉及人类实践的所有领域),对卓越管理者和管理顾问的知识结构上的要求可能是这个世界上最高的,企业通常需要构建一种复合型的管理团队。与糟糕的设计相比,认知错误的危害更大。而且,从认知到设计是一个逻辑过程,逻辑过程要相对容易一些。缺乏认知其实就是“不懂”,缺乏必需的认知的设计顶多可以算是一种试错。对于复杂性系统而言,认知更为重要,否则,将无从设计,或者,只能把复杂系统简单化——这会导致系统的能量损失与降格。

认知上的突破,是对企业设计空间,进而发展空间和价值空间的掘进——正如对物理世界的认知从三维增加到四维、五维等;从物质层次深入到元素、分子和原子层次;从毫米级进入到纳米级的发展,为我们开掘出一个更丰富的多维的、庞大的产业世界。认知对象具体是什么,又与我们对对象的认知有关;认知对象本身又是我们认知的结果——你看到的是一个简单的系统,它就是一个简单的系统,你看到的是一个复杂性系统,它就是一个复杂性系统。认知上每转换一个维度,便打开一个新的设计空间;认知上每突破一个层次,便打开一个指数倍的设计空间。认知,决定企业的层次和理论边界。人们不可能设计出、更不可能得到一个自己主观上没有的东西 。复杂系统是系统的高级形态,系统的复杂性是由人类创造出来的。企业是一个无限维的系统,没有认知上的突破,有些问题无论如何都解决不了(甚至弄不明白),有些设计高度永远都达不到。将企业的潜能发挥到极致,也许可以作为企业设计的最高评价标准,但是,首先要能知道潜能在哪。

企业设计如果不是基于认知,就是基于经验。但经验的价值是有限的。经验会让人的思路变得局限;而认知则让人看到所有的可能性,可以帮人把思路打开。认知问题解决了,管理创新只不过是选择了另一种设计而已,换句话说就是,如果你洞悉了事物背后的结构与机理,你就获得了设计上的自由度。实践者,多数情况下,其实是受限于认知,困惑和错误也多半是由于认知上的原因,遭遇的困境主要是认知困境。所有的困惑,其实都是认知的缺位。认知层次不到,我们只会陷入迷茫和冒险。认知到哪个层次,才能设计到哪个层次,进而实现到哪个层次,才能解决哪个层次的问题,或者可以站在更高层次上解决问题;认知到哪个维度,才能真正解决哪个维度上的问题。认知问题不解决,就还是被原来的认知和思维主导,所谓的创新其实都只是在原地打转。

认知上的突破和认知问题的解决是最大的价值来源。认知,决定着人类实践理性的有效边界。要使我们对企业的设计是正确的,就必须将其建立在对真相的考察和深究的基础之上。在企业管理领域,尤其是对于像战略这种完全靠人的理性支撑的设计而言,缺乏认知和洞见,几乎是不可想象的——认知到哪,战略设计的有效性就只能到哪儿。

对企业价值形成过程与原理的认知,是这种基于商业目的的认知的关键。我们可以沿着微观和系统两个方向去寻求突破:微观结构与力学原理,这是一种自然力;宏观系统结构与力学原理,也是一种自然力。越过边界,规则便不再适用,因此两个方向的认知发展都需要,但对微观结构与机理的认知更为关键,对微观的考察应先于和重于宏观——事物的终极决定性力量来自于微观。还有,就是沿着问题维度的认知,找到根本问题和问题的关键,尤其要避免把问题的表象当作问题本身 。同时,在对事物的认知中,要听从于事物的意义而避免受制于概念的误导(概念同时又是一个语设和一个观念),要知道,没有一种事物可以和它的概念完全匹配。商业和企业的本质是引导认知的路标,向企业和商业的本质回归,就如水总是要往低处流一样,是趋势,是进化的方向;不断追问商业和企业的本质,零基思考,更有可能获得有效的认知上的突破。所有的革命性创新,都分布在更接近于本质的路上。

认知需要沿着事物的无限性继续发展 ,因此,我们对企业设计的改进可以永无止境,永远不要认为已经做得差不多了;换句话说,认知不可能到达绝对真理,因此,管理总是以有限理性的面目呈现。我们从未手握真理,只是在走向真理的路上。所有人为的东西,都存在着真理性上的缺陷,若过于执着于它,终将演变成灾难。我们关于世界的观念,主要是由已然塑造的;而世界的未来,蕴含在它的未然之中。我们必须承认人类的理性的有限性,并始终保留一份自然主义的和开放的心态,以及让企业始终处于一种认知与设计的未完成态和再改进的可能态。

“做了”不是对任务的完成,“做对了”才构成对任务的完成。可是,做“对”,谈何容易,它是对管理者的最大的挑战。人类几千年来的智慧,差不多都消耗在这个字上。提出要求,并不就意味着我们能或已经将其实现。它首先需要我们能穿透事物的表象,把一些底层的东西弄清楚。走不到底层,我们就不能看到事物的真相和全貌,就难免被其表面的纷繁所困扰;就容易盲从和偏听偏信;就难免误入歧途,以及局限在浅层空间等。正确性只来自于深刻性。没有对事物的底层结构的考察和背后秩序的认知,连谈论对错的资格都没有。实践中,人们往往都更容易去关注那些花里胡哨的表面功夫和具体知识,而不是认知问题,这是一个误区 ,这是舍本逐末。没有底层能力,就不可能成为卓越的设计者;缺乏底层知识准备,所有的人为都具有自以为是的成分和盲目性。尤其是企业家和高级管理者们,在管理上,不能不深刻。

3.工具

管理工具,指可重复使用的管理的功用性模块,如制度、手册、流程包、财务管理方法、软件、信息平台等。工具,是管理设计的方法化、模块化、定型和沉淀。工具是设计的结果,或在设计基础上的进一步开发(如管理软件)。

管理工具,也是管理服务业可以有所作为的领域。同一种功能,可有多款工具,满足不同情境和场景的需要,这是一个多层次、多维度的工具世界。但前提是要有认知能力和企业设计能力。管理服务商开发的管理工具是它们的“产品”,认知和设计是其产品中的“技术”含量。

工具的价值在于提高管理的质量和效率。工具,还代表着企业管理的成熟度;工具化有利于企业管理的迭代升级。企业的每一个层次和维度的功能单元的设计,都可以工具化,只要它已经是确定的。信息技术的应用,进一步打开了企业管理的工具化发展的新天地。

面向企业(2B)的信息化、数字化服务和管理软件产品的开发同样如此,前提是要懂企业和懂管理,要有企业设计能力,仅是把企业的现实做法转化成代码是形不成产品的。产品是需求的技术解决方案。对管理软件产品而言,其技术包括管理技术和IT技术,如果开发者只有代码能力而没有管理技术,产品必将失败。同时,企业的个性化,也限制了普适性工具产品的出现,或者说,2B的产品的开发还必须要能有效回应企业的个性化这一基本特点。

管理的价值来源于认知、设计和工具,其实,可以归并起来说,来源于管理知识。其中,认知,是企业管理知识体系的底层部分和最具价值的部分,是管理知识化发展的基础。认知解决的是管理的科学性问题,设计解决的是管理的技术性问题。直接从设计入手,等于是只要技术性而不要科学性。管理,是一种实践理性,设计与工具是这种理性的内容和呈现,认知能力是这种理性力量的唯一的源泉。认知能力,也是人类的知识之源。

(资料来源:智栈研究2018年10月)