-

王明春(上海智栈企业管理事务所创始人&首席管理学家)

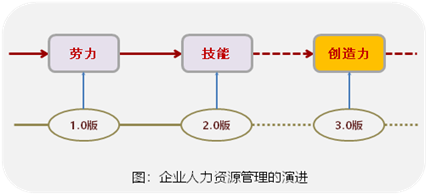

不同时代企业人力资源管理的对象看似不变,其实一直在变;不同类型企业人力资源管理的对象看似相同,其实可能根本不同。企业人力资源管理的对象是“人力”,但这个“人力”须作进一步的区分——这里将其简单区分为:劳力、技能和创造力,并据此,将企业人力资源管理分为三种版本,见下图。对工业时代的企业而言(以下称“传统企业”),人力资源管理的对象是劳力和技能;对创新型企业而言,管理的对象则是创造力。当然,实践的真实是混合态,区别其实是以对哪一种类型(或成分)的人力管理为主。

以创造力为对象的人力资源管理与传统有很大的不同,这种不同(包括思维和体系)虽然尚未完整清晰地呈现出来,但已经可以感知和逻辑的推导出一二,比如:

1.量子思维。创造,包括创新,以及将其转化为现实的一系列努力。创造,来源于人的意识能量。人是意识与能量的结合体,这也是人之所以具有创造力的原因。意识为能量提供投射的目标和方向,能量则为意识活动提供动力。以创造力为对象的人力资源管理,应将人视为一个个有意识的量子和能量态,而不是经典物理理论思维下的会做功的工具和机器。企业人力资源管理,从1.0版到2.0版是一个连续性的演进;但从2.0版到3.0版是一个不连续性的演进。关注人的创造的意识和潜能,并以此作为人才的标准。人力资源管理的总体思路是,获得最有能量的人,给他自由,并让他承担创造的责任;管理的核心,是对人的意识能量的开发——这又必将导致回归和走向人性化、人本化和人文化。将所有人的能量(包括潜能)都最大限度地发挥和开发出来,是3.0版的人力资源管理成功的标准。

2.选择人,而不是改造人。对创造性工作而言,人才的质量和能量级非常重要;让不具创造能力的人在那捣腾,永远是原地踏步,永远是徒费时日和资源。量子跃迁需要巨大的能量,人的能量层级的提升相当于量子跃迁,不容易实现;同时,人一旦进入一个意识通道,就很难再转入另一通道,对人的主观的改造和回撤比登天还难。技能可以培训,创造力难以培训。所以,“选择人,而不是改造人”,应作为以创造力为对象的人力资源管理的一条原则。在创造力人才获得方面,选择总是远比培养更重要。Google公司“招聘最聪明的人”、宁缺毋滥,微软公司创始人比尔•盖茨的“与聪明人一起工作”,特斯拉公司创始人埃隆•马斯克的“与顶尖人才共事”,苹果公司创始人史蒂夫•乔布斯的“A级小组”,等等,都是在以各自的方式阐释他们对这个问题的洞见与直觉。所有未曾有人走过的路,都肯定不会好走,创造型人才必然是具有某些特质。

3.企业文化不可或缺。劳力、技能和创造力的作用的发挥,都受主观与意识的牵引,而且,能量的性质取决于意识的性质(所以,企业对员工的主观能动性总是爱恨交加)。企业需要对员工的意识施加影响。企业文化,即是对企业(包括个人)的主观和意识的一种引导程序,是企业意识层次的场力。场力的强弱,即其对员工的主观作用和意识引导力的强弱。企业本身即是一种文化,企业文化也是把人从“自然人”变成“企业人”的一种塑造力。

企业文化,是一种“软”制度,原则性制度和尚未制度化的制度。企业文化与制度一样,都是为了建立起某种遵循 。一般地,制度作用于人的主观上的理性区域,文化作用于人的主观上的本能区域。企业文化是一种“场力”和共享的观念空间。企业文化管理,便是关于这种场力的设计与建设。越是面对着不确定性的企业,越是以智力为主和需要发挥人的主观作用力的企业,越是需要这种场力。对创新型企业而言,企业文化不仅是需要的,而且是必须的,因为,人们做的是复杂性的、不确定性的和未然的事情,不可能、也不能通过事前的详细的制度设计加以规定,需要赋予个人很大的自主性,其结果将不可避免地受个人的主观和意识的巨大影响。

企业文化是企业的处世原则和“宗教”。企业需要有信仰,需要有一种好的“宗教”,信仰和强大的企业文化是一种引导程序,对个人的意识能量的引导程序。文化是管理品质和企业品质的构成,是企业作为一个系统的输出结果(如产品)的重要影响因素。企业文化须达至认同(包括通过人才选择实现)。来自内心真实世界的意识和来自外部假象世界的意识是截然不同的,前者会增强人的意识能量,后者则会削减人的意识能量。文化的认同会增强人的意识能量,相反,则会消减人的意识能量。对于创新型企业而言,不经个人认同的企业文化是没有意义的。当然,不一定是完全的一致,但不能存大异。认同度决定企业文化的强弱,因此,有强企业文化和弱企业文化之分。文化的类型和文化的强弱同等重要。文化冲突,也是一种意识能量冲突,会造成企业和个人的意识能量的无意义的损耗。企业文化,是企业的主观的基础设施;创造,需要发挥人的主观作用力,因此,需要这种基础设施。

文化与制度交织着向前发展,它们互为架构并相互生成。制度和文化不能相互冲突,否则,文化落空。对人的主观起塑造作用的主要有两个东西:事实与观念。企业文化,是一类过程性资产,需要在过程中形成和建立,包括过程中的人为的专门设计和宣贯。企业还应该将它的企业文化明确出来,并为公众知晓,以发挥其在招聘时对人的(双向)选择的作用。

4.自组织运行。组织运行的基础从基于“指标和职能”变为基于“项目和任务”;从以岗位为基础的人力资源组织模式,转变为人与任务的动态匹配,以及人随任务的流动和聚散。传统的岗位标签被能力标签所取代,以“人”为基本单位的组织方式过渡到以“能力”为基本单位的组织方式。组织的职能不再是分派任务和监工,更多的是让个人的专长、兴趣与任务有更好的匹配。个人在任务管理和任务组织上更具自主性,人员的流动性更高,对人员的组织更灵活、更开放。更像是个人在集成使用组织资源,而不是组织雇佣了个人。法律层面上的雇佣关系也趋于弱化,个人与企业之间的关系模式趋于多元,组织边界变得模糊。每个人都是有创造力的,组织方法和机制设计的任务之一,就是将其有效地发挥出来。

5.价值治理。企业主要根据个人的价值贡献,确定其在组织中的地位和收益,而且,这种价值贡献(也即人才的价值)是以一种接近于市场的方式确定的。如果以“工资”指代员工的收益,则对生产性工作者应执行“计件工资”,而对创造性工作者应执行“计价(价值)工资”。在激励上,让创造者共享价值,以价值创造者为本。在对创造者的管理上,机制的作用要大于方法。从个人的角度看,企业是其价值实现的方式和管道;个人与企业之间是价值交换关系和价值合作关系;每个人都是其自身资源和能力的CEO,根据自己的目标进行自我提升和自我加压。企业,是一个价值经营主体,组织整个价值创造和商业化经营过程,以及承担个人创造的价值的再经营。价值治理,也是一种接近于市场性质的治理模式,是一种“类”市场机制。

在这个加速进化的商业时代,创造力的贫乏将使一家企业很快地走向湮灭。很多企业正面临的困境,其实是创造力不足的困境。创造力而不是执行力被排在企业能力的首位,而且对其中的个人的这种要求,也从之前的企业家层面向核心层和全员范围扩大。我们事实上也在走向一个以创造力为对象的企业人力资源管理时代。同时,这种人力资源管理越来越具有战略意义,而不再仅仅是一项常规的职能。须将人力资源管理本身并置于企业的战略位置,而不是单单根据企业战略发展实现的需要去实施人力资源管理——人力资源管理不再是单纯的从属性的,人开始成为企业战略和组织的另一个平行维度,人力资源管理日益成为企业家的主要职责。

(来源:智栈研究2019年7月)