-

王明春(上海智栈企业管理事务所创始人和首席管理学家)

企业组织,包括对任务的组织和对企业(多任务系统)的组织——也可称之为企业的微观组织和宏观组织,或动态组织和静态组织。任务组织是微观组织和动态组织;企业常设组织是宏观组织和静态组织。当然,要看到这种区分并不容易,因为两种组织成分是融合的,甚至是合而为一的(单一任务企业典型如此);但同时,这种区分又意义重大,否则,我们可能根本理不出或理不清企业组织设计的头绪。如果说组织是任务的集成工作体系,则企业组织系统中包含着两个维度的集成:任务维度的集成和企业(或多任务)维度的集成。

其中,任务组织,是组织设计的关键,因为完成任务才是目的,任务过程才是企业运行的真实过程;微观组织模式从根本上决定着企业组织的有效性。任务组织,也是企业组织设计的基础——如果连单一任务的组织方式都没弄清楚,如何能进行多任务系统的组织设计?那么,对于任务,该如何去组织?

1.两种基模

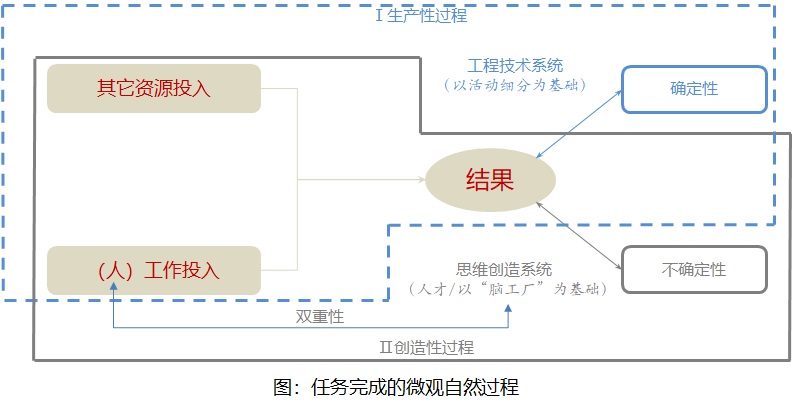

任务组织,即对任务实现的微观过程的组织,必须符合这个过程的自然属性——这是原理。任一结果,不是被“生产”出来的,就是被“创造”出来的。商业世界中的任务/活动,在性质上,只有两种:生产性任务/活动和创造性任务/活动。任务完成的微观自然过程只有两种:生产性过程和创造性过程,见下图。因此,适用的任务组织模式(或者说,组织工艺)也只有两种:生产型组织模式和创造型组织模式。这里的“生产”的含义是,按确定的方法、程序、要求和标准操作,而非特指(但包括)那种工厂里的生产式活动。生产性过程的结果是确定的,创造性过程的结果是不确定的。

组织(作为结果),是价值创造和价值生产的功能的载体;任何组织都是两种功能成分的叠加;可根据两种成分的多少和主次,将企业组织模式简单区分为生产型和创造型(或说“创新型”)两种。适用于生产型任务组织方式,是以流程为基础的组织方式;适用于创造型任务的组织方式,是以人才(或人才的复合型能力单元,即团队 )为中心的组织方式。以流程为基础的组织方式生产力强,以人才为中心的组织方式创造力强。以流程为基础的组织方式是对劳力的集成组织工艺;以人才为中心的组织方式是对智能的集成组织工艺——集成人的“手”和集成人的“脑”适用两种不同的工艺。其中,以人才为中心的组织方式,也可以理解为,是将创造性任务(或活动包)建立在人才的“脑工厂”之上。生产性系统,最好是一个技术型系统;创新性系统,唯有是一个智能型系统。

如果任务是混沌的,任务组织也只能是混沌的,只能靠个人的主观作用力去呈现出某种清晰的结果(所以,越高端的企业,越是能看到人的价值,越是依赖于人的作用的发挥)。进而,创新型企业,或企业的创新型部分(如研发体系),更应该像是一个“工场”;向创新型企业转型,必然走向组织的混沌化或“工场”化,必然需要从马克斯•韦伯的科层制(或官僚制)组织模式上回撤。

人与任务,是企业的两个基本组织与管理单元,也是企业运行管理的两个基本抓手。组织设计的关键,是对这两个基本单元的关系模式设计。组织管理,要解决的是“任务/组织(模式)/人”的匹配问题。其中,人,是企业系统中的一类特殊主体,是一类具有自我组织和管理能力的智能单元,很多事情(尤其是具有不确定性属性的事情)可以甚或只能通过人的方式加以解决和实现,组织设计中不能忽视,更不能排除对这一特殊工具的有效运用;人,也是消减复杂性的复杂系统,离开对这一组织工具的运用,当面对复杂性任务和组织时,我们可能会束手无策或越陷越深。

以流程为基础的组织方式和以人才为中心的组织方式,是任务组织的两种基本模式(简称“基模”),是任务组织设计的两种底层结构和原型。任何任务的实际组织体系都是以这两种基本模式搭建和组合而成,都是在这两个原型基础上的定制。一种工艺类型(或者说,原型)之下,可能又有多种组织逻辑和组织维度。比如,活动与活动之间的关系构成流程,而任务的活动细分(或者分工)可以是无限维的,我们熟悉的以工艺和工序为基础的活动分解只是划分维度之一,以流程为基础的组织模式有多种实践情形,包括先按部件,再按流程等;再比如,在实践中,以人才为中心还有它的增强型——以团队为中心等。

2.实践的复杂性

以人才为中心讲求灰度和自由度,以流程为中心讲求的则是清晰度和准确性。以生产型组织思维去管理创新性工作,无疑是荒谬的,自然也是无效的;而用创造型组织工艺去做生产性工作,则是低效的(典型的例子是作坊)。什么性质的任务适用什么类型的任务组织模式,是确定的——这不是一个可以任意选择的问题,而是一个必须对号入座的问题。不过,任务组织的实际设计远非匹配一下那么简单:

其一,原型,并非具体式样。对特定任务而言还有很多具体设计和具体问题,比如:从哪个维度进行活动的解构和流程的重构?怎样设计和配置对全流程的组织架构和管理权?团队的构成和规模怎样?团队内部的结构怎样?核心人员和团队的管理权边界的什么?等等。

其二,生产型组织模式的系统秩序与创新型组织模式的系统秩序是不同的,是不通用的。但并非所有的任务都是单纯的一种属性,有些任务是兼具两种属性的(既有创造性成分,又有生产性成分;或者,既有创造性活动环节,又有生产性活动环节),相应的,这类任务的微观组织方式应该是两种工艺的融合。但是该怎样融合?是连接、包含、叠加还是交织?

其三,任务属性是创造性还是生产性,是相对于特定企业而言的。如180座的民航大飞机的制造,对于美国波音公司而言可能更接近于是一种生产性质的任务,而对于目前的中国商飞公司而言,则是一个显而易见的“研制”性任务。任何任务的第一次,都是创造性的。以人才为中心的组织是以流程为中心的组织的前期模式。

其四,原则上,可以定型的应尽量定型,可以标准化的应尽量标准化,可以明确的应尽量明确——要避免“重复性的创造”;更要避免用创造型组织模式做生产性质的工作——这是非常低效的,这也是作坊模式竞争不过工厂化模式的原因。把可以定型的定型化、程序化,甚至自动化,也有利于把人才的精力解放出来,投入到真正需要创造的活动中;同时,流程化还有利于持续改进,有利于任务过程的工程化、技术化和知识化。因此,即便是创造性工作,也应该尽量识别出其中的确定性构成和维度,并进行流程化的组织与管理。初创型企业和创业型企业,更多的是以人才和团队为中心;成熟型企业,更多的是以流程为基础。对特定任务而言,从以人才为中心走向以流程为中心,是一种成熟化和组织发展;组织设计中,应包含一种机制,促进和实现这种演进。

但另一方面,没有任何一种任务的完成过程已经绝对清晰化或再无改进可能——换句话说,任何一种任务都仍有创造的空间和需要,因此,即便是显而易见的生产性任务的组织,也应保留以人才为中心的组织成分。

其五,以人才为中心的组织成分不可或缺。即便是生产性任务,也是被创造出来的,是从创造性任务发展而来。以人才为中心的组织,是企业的原生组织,是企业的胚胎,是企业进化的来源。任何企业都是从以能人为中心起步的。

其六, 任何一家企业都不可能,也不应该只有一种性质的任务。如何在多种任务的企业环境中,进行单任务的集成工作体系设计?如何通过项目管理模式的引入,将各类任务的组织统一起来,并走向集约?

其七,如何设计任务的信息组织模式,以及相应地,该对任务的组织进行怎样的重构?

其八,任务组织的设计是否,以及如何因人而异?一方面,如果个人能力很强,则应让其承担更大范围的任务片段,相反,则需要缩小其任务片段;另一方面,要避免以“人才”为中心异化为以“人”为中心——如此,等于可能是在将该任务片段交由不胜任的“脑工厂”生产——也因此,对于创造性任务而言,如果没有相应的人才,组织(包括激励机制)无论怎么设计其实都将是无效的。

......

目前为止,我们尚未正式将微观组织作为一个问题加以认知和研究。长期以来,人们理解的组织差不多就是系统结构。微观组织问题,似乎被主流的经验主义的管理者们和研究者们有意无意的忽视了(其实是看不见,因为经验主义者永远只能是在宏观层次,进入不了微观世界)。目前为止的组织管理,可称之为宏观组织管理;我们缺少组织管理上的最有价值的部分——微观组织管理。微观组织还是一个认识上的盲区。任务组织的研究比宏观组织模式的研究更具基础意义和价值,因为它是目的,也是宏观组织体系的设计导向和基础。

任何系统都是建立在微观基础之上的,没有微观基础的系统只是一个空架子。微观(即个人与任务组织)的价值创造能力及其提升,是企业价值的真实来源。宏观组织管理走不出几种基本模式的圈圈;而微观组织管理的可作为的空间是无限的。如果看不到任务完成的微观自然过程,所有的设计都是粗陋的,并难以避免错误的产生;没有对微观组织模式的定义和澄清,宏观组织模式的设计也就失去了依据;没有微观组织的设计,企业组织设计即缺失了最要紧的部分。答案和空间都在微观,可我们却把更多的关注力放在了宏观上 。组织问题,差不多是一种"收敛性问题",即可以找到"精确答案"的问题,但要实现企业组织设计的科学性和精益化,必须走到微观组织层次。

(来源:智栈研究2019年3月)