-

王明春(上海智栈企业管理事务所创始人和首席管理学家)

我们越来越陷入范式思维,在企业管理上也是如此。一提到企业管理,就想到这个模式、那个模式,就想到这个工具、那个工具,就想到这个职能模块、那个职能模块,就想到这个是这样做的、那个是那样做的,就是范式思维;一提到战略,就想到迈克尔•波特的成本领先、差异化和聚焦战略,就是范式思维;一提到绩效管理,就想到KPI和BSC,就想到岗位工资或岗位绩效工资等,就是范式思维;一提到组织设计,就想到科层制、直线职能制、矩阵制和事业部制等,就是范式思维;认为设置了多少多少个管理部门,制定了多少多少项管理制度,完善了什么什么管理体系,聘请了什么什么大牌的管理顾问公司,上了ERP或什么什么信息系统,以及引进了日本模式或德国模式等的企业,在管理上就是好的,也是范式思维。

最典型的范式思维者,是商学院。商学院开设各类管理课程,如战略管理、组织管理、人力资源管理、市场营销、生产管理、质量管理、运营管理、供应链管理、财务管理、成本管理、品牌管理、项目管理等等,提供各类概念、框架、模型、策略、原则、信条、范例、方法和工具等,并将其作为一种共同的语言和标准。同时,按教科书培养管理“专业”人才 。经过这种培训的人,也都把自己当成了管理专家,去对实践者提供指导,告诉企业应该这样做、应该那样做,或者,这样做是不对的、那样做是不对的,等等——即便其中有些人从未接触过实践。

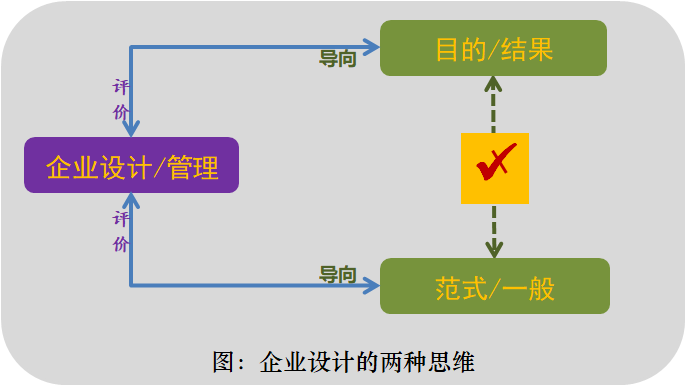

还有就是各种跟风 ,以及各路的管理“专家”们,提出各式的所谓的理论和解决方案。在范式思维者的眼里,企业的管理,就该是什么样。他们的设计都是往某种模式或做法上套,甚至生搬硬套(见下图);他们在进行变革和转型时,多半是从一种模式“跳”到另一种模式,从一种做法“跳”到另一种做法;同时,也是依据范式对企业的管理进行评价,符合的就是好了,即便这个企业走向了衰落和破产,他们还是认为,他们的管理本身没有错或没有问题。

而且,由于管理实践水平的原因,目前的范式思维者思维中的范式,还主要是经验性和学术性的管理范式,或者说,经验性一般和学术性一般的管理范式。范式思维者多表现为经验性思维或学术性思维——我们可以看到很多做管理的人,面对实践却不是实践性思维,这大概与其的管理思维的已经范式化有关。

范式思维不能因应实践的复杂性,也无意因应实践的复杂性,他们认为实践者应该先进行满足范式要求的自我改造。范式导向的企业设计,必然导致企业的管理与管理的目的之间的偏差,越是独特性、特殊性和个性的成分多的企业,这种偏差越大。范式思维者其实是在把手段当成目的而不自知,他们在对范式的信奉时,总是忘了问一下为什么。

范式思维还阻隔了实践结果对管理知识的证伪,以及对知识的真理性的反馈,因为范式思维等于已经默认作为范式的知识是正确的。范式思维,有时也是范式陷阱。范式思维将我们禁锢在那些框架和教条之中,即便它们其实是错的。

范式思维不具有创造范式之外的内容的能力,不具有突破自身的能力。范式思维者走不出范式。范式思维制造管理上的一般和管理创新的停滞。范式思维,也可以说是一种定式思维,是一种机械性思维。范式思维不是人类的基础性思维模式,它不具有开放性和创造新文明的能力。范式是人类智慧的结果,但不是人类的智慧本身。范式思维者类似于那些把更加循规蹈矩的孩子、更加符合他们的关于好孩子的定义的孩子视为好孩子的人。

范式思维产生于人类的经验和知识对人类的思维的塑造。人的思维总要有所凭借,范式具有很强的“病毒性”。范式思维现象具有普遍性。范式思维,给我们带来了一些思考上的便利,但也带来了意识上的封闭和钝化。

目的才是目的,企业管理当然应该是目的性思维。我们已经在范式思维上走得太远、太过,我们需要回归目的性思维。目的性思维,准确地说,目的性导向的思维,即根据目的实现需要进行设计和施加管理,在实践中,又具体表现为问题导向的思维、任务导向的思维和自我实现导向的思维等。目的导向的思维,也是一种零基思维。在目的性原则之下,创造性的做法就会涌现出来,会出现创造性和管理创新的爆发。

目的的实现(程度)是通过结果体现的。目的导向的设计可以很自然地通过结果得到反馈,可以以结果论对错,以成败论对错。同时,可以使目的和我们对问题的认知得到修正。由于人的认知的局限性,其主观生成的目的和问题认知本身也要接受结果的检验和发展。经由主观不可能建立起客观(即符合事物本然)的标准,我们只能不断地去追求客观性,以无限接近最高层次的应然。还有些目的,看似绝对正确,实则虚妄,因为它根本不可能被实现。目的性思维者,因此,总是可以求真务实并与时俱进。不过,目的性思维与范式思维并非对立。范式性的东西应是作为知识准备存在的,可以在目的导向的总体设计之下被集成使用。

(来源:智栈研究2020年9月)