-

王明春(上海智栈企业管理事务所创始人和首席管理学家)

如果不能业务化,它的存在便没有意义。企业系统中的任何主体和要素都应是为客户而存在的,为市场而存在的,为竞争而存在的,为产生价值而存在的。对企业而言,业务才是目的,市场才是检验标准。作为企业构成的价值要素和功能单元天然的就应该直接服务于这个目的,符合这个标准,否则,它就是冗余,就是消耗,就是企业系统中的BUG和淤泥。

全要素和全功能业务化是对该理念的践行模式,并将成为新商业时代企业的一个基本特征和经营范式:将所有的价值要素和功能都直接向客户开放,并以市场检验的方式对各要素、主体、功能的有效性、效率、竞争力及其价值进行评判与审计;避免无效、低效、冗余的存在和创新发展的停滞;挖掘一切业务潜力,实现企业价值和功能的充分商业化,实现“需求-创新”的不间断对接、生发与循环。

全要素和全功能业务化是一种“管理升维”,即将要素价值和功能体升维为一级经营主体进行管理,也可理解为从单维世界的经营走向多维世界的经营。这使得企业资源和能力(包括整合社会资源的能力)与客户需求充分互动,驱动技术、产品和服务的创新、再创新,衍生、再衍生,迭代、再迭代,对业务体系进行重构、再重构,把企业从一个价值过程变成一个价值系统,进而价值生态,并不断扩大、丰富、升级和优化。升维,是获得更大空间和规模的路径之一。全要素和全功能业务化,也是企业系统的自生态化。

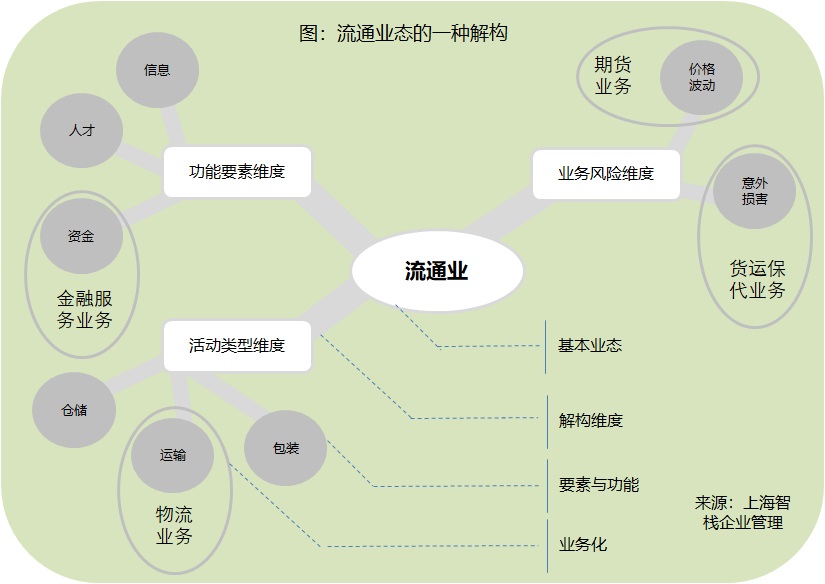

面对商业世界的竞争加剧和生态化,企业需要(也可以)从整体经营层次升维到要素经营和功能经营层次,这是沿着趋近商业与企业本质方向的进化和回归。可升维到要素与一级功能层次,也可升维到要素与二级功能层次,等等。全要素和全功能业务化,尤其适用于有创新能力的企业,以及有庞大客户资源和业务基础的企业;并可再反过来,驱动自身发展成为更具创新能力的企业,以及更具庞大客户资源和业务基础的企业。每一种业态都不是由单一要素和功能构成的,都可以升维到要素和功能层次,下图是以流通业为例,对业态的一种解构。

当企业系统进化为企业生态,便不能再仅仅将企业作为一个单体进行组织和管理。走向全要素和全功能业务化,需要对企业系统进行重新架构,“平台+”模式是系统组织的最佳模式选择。企业既作为整体而存在,也作为要素和功能经营体的集合而存在,作为价值生态和社会资源的集成而存在。其中,冗余、短板和丧失竞争力的部分被即时、自动排泄出企业系统,企业必须的但不具竞争力的要素和功能则外购或外包。“平台+”模式可实现价值创造、价值评价和价值实现的统一,而且,价值评价是真正的市场评价;同时,管能最大、管理成本最低、激励和约束也最强和最为有效。

唯有管理升维,才能打造真正精益而且充满活力的生态型企业、创新型企业,以及有自然进化能力的企业和有战略发展可能的企业。全要素和全功能业务化抬高了企业标准(包括价值标准与效率标准)和竞争门槛,也最大程度地打开了企业发展空间。这类企业极具生长、渗透和蚕食能力,有对传统企业进行“降维”打击的能力。高通公司的技术授权和迪士尼公司的品牌许可,是全要素业务化的典型。受益于这种经营和管理思维的企业还有很多,包括堪称经典的3M公司,包括中国的阿里巴巴集团和腾讯公司。下面引用一篇介绍亚马逊的文章对全功能业务化做进一步的案例说明,文章标题是“亚马逊为什么能吞噬世界”(Zack Kantar, Techcrunch,2017年6月,有删减)。

贝佐斯的真正大杀器是,他将亚马逊的功能性活动都转化成了对外服务、营利的业务。亚马逊业务的每个环节都因为其“服务客户”的导向而存在。

一个例子就是亚马逊的网络服务产品AWS。亚马逊将公司的一部分机能扩展成平台,以此对抗公司内部日渐低效和技术发展停滞的问题。去年,AWS业务全年营收122亿美元,运营利润31亿美元。AWS落地10多年后,亚马逊逐步将公司每个内部使用的工具和应用都重新架构,变成了可出售的外部服务。

此外,最近AWS推出了亚马逊云端客服的新服务产品Amazon Connect。这是一个自助式的、基于云端的客服中心平台,它的基础是亚马逊自己的呼叫中心。它真正价值其实在于打磨、完善亚马逊自己的客服中心。所以就算Amazon Connect商业化失败了,亚马逊也能通过它的失败验证一些重要的问题,比如量化指标和数据的沉淀。用这样的办法一判断,亚马逊就能迅速发现自己开发、使用的工具,是不是已经显著地落后于竞争对手了。

亚马逊用这种内部工具商业化、外部化的方式,来替代内部调研、审计这些浪费时间又官僚主义的办法,于是,亚马逊形成了一个能够产生现金流的反馈闭环模式,这样的方式,让它能够迅速发现内部的各种问题。亚马逊在十几个领域里量化出了自己的价值。

现在,围绕着自己的整个生态系统,亚马逊向各个领域伸出了自己的触角。我认为,这些由企业内部长尾功能延伸出的外部服务,才是亚马逊真正难以被复制的部分。

再举个例子,亚马逊的仓储服务(FBA)业务。通过FBA产品,亚马逊允许第三方卖家将货物放入亚马逊的仓储中心,客户一旦下单,亚马逊负责将货物运送,亚马逊甚至还提供退货及其它服务,价格很有竞争力。亚马逊通过将内部功能性活动开放给外部用户,不断地提升自己的战斗力。

同时,FBA服务很难出现其它替代者,就是沃尔玛也做不到。亚马逊能将成百上千卖家的货物混合摆放在一起,又能精准高效的找出用户下单的货品,这一套方法背后的技术和组织复杂性简直逆天。这套系统能够将货物自动拆分、分配到最佳仓储中心,并规划出最优入库路线——分配原则基于仓储容量、客户地域分布的历史数据等等,这可是个相当浩大的工程。

在我看来,不出5年,亚马逊就会开始做小包配送业务,这就是要跟UPS、联邦快递、美国邮政正面PK了。亚马逊已经开始运营旗下40架货机、数千货车所组成的战队,他们还建立了几十个分拣中心,以此降低对现有小配送站的依赖。而那些享受过他们既有服务的客户,很容易就能转化为他们新产品的用户。

在此,亚马逊作为一个企业服务提供商,其超越其它竞争对手的一个关键优势是,他们不得不使用自己的产品。这一点是UPS、联邦快递、Rackspace(世界前三云计算中心之一)都无法与之相比。当亚马逊成为了快递服务提供者,他们就会生出一种对订单的饥饿感,这让他们必须提升自己的服务水平。

从诞生时起,这些功能性活动就不是仅仅为了给亚马逊内部使用,所以才能发展起来。亚马逊内部有一个巨大的共识——即便某些业务或功能是无法被商业化的,亚马逊都会想办法让它为自己的外部客户创造更大的价值。

要知道,贝佐斯把亚马逊定位为“地球上最以客户为中心的公司”,将“客户崇拜”意识贯彻地彻底,而亚马逊有三类客户上帝,分别是:亚马逊电商用户,AWS上的开发者用户和第三方平台卖家。

再举个例子,是关于亚马逊的第三方网络服务开放接口(MWS API)的。通过这项服务,亚马逊的第三方卖家能够系统性的与亚马逊交换数据。亚马逊为卖家提供一项叫做“订阅API”(Subscriptions API)的服务,通过它,一旦有竞争对手调价,卖家会第一时间收到价格变动通知,就连亚马逊自营价格变动,也会被推送。

亚马逊将这个本来帮助自己定价的工具外部化,为的就是让买家用户拿到尽可能低的价格。这催生出一个席卷整个第三方价格优化工具生态系统的新玩意,叫做“再定价”(repricers),这个工具利用MWS 开放接口自动反馈价格变动,以帮助第三方卖家最大化自己的销售(华尔街日报集团今年3月也推出了个类似逻辑的产品,用来辅助高频交易)。

美妙的是,亚马逊根本不在乎是否卖家截胡了自己的价格——毕竟,亚马逊能从卖家的成交中拿到12-15%的抽成,还能挣到卖家进驻FBA的仓储费。亚马逊真的正在系统性的把整个公司产品化,打磨那些被证明可行的业务,修补那些高潜力业务,再砍掉其它没什么意义的一切。

品类丰富、低价、快捷配送正是亚马逊赢得零售战争的核心利器。通过亚马逊的第三方平台,卖家能以非常快的速度挂出数百万的热门商品,而亚马逊供应商团队发掘出新产品的速度却远远不及。亚马逊建起了一个高频交易平台,能够保证其价格的竞争力,而亚马逊能从中获得至少12%的利润。快速配送背后则是高效运营和配送成本极低,这两点的达成正是因为亚马逊开放其FBA给外部客户。

而且,我都没有展开讲那些亚马逊更不为人所致的项目,那些简直是对整个行业摧枯拉朽的项目。比如卖家仓储会员服务(Seller Fulfilled Prime),该项目能够让非FBA卖家加入Prime服务,对Prime买家提供产品服务;直派送(Direct Fulfillment)则允许卖家将产品从仓库直接派送给顾客,而不经过亚马逊配送中心。

(资料来源:智栈研究2018年4月)