-

王明春(上海智栈企业管理事务所创始人和首席管理学家)

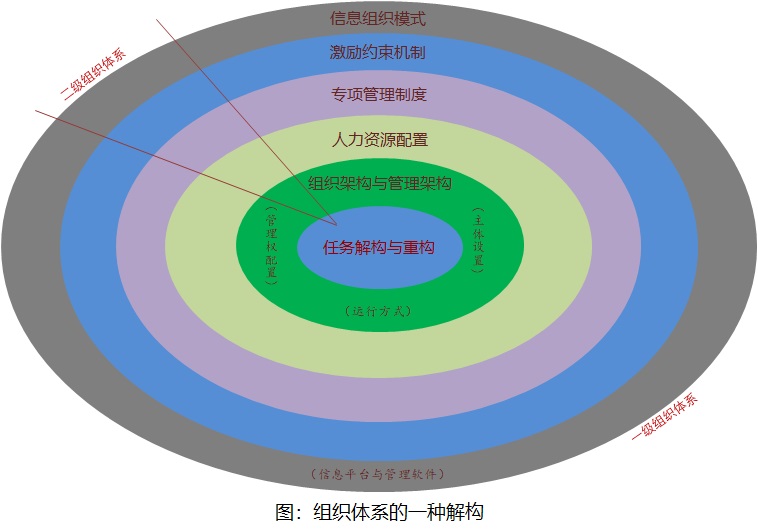

在企业系统中,组织体系,是为任务而存在的;组织,是面向行动的。组织设计,是企业行动能力打造的一部分。组织设计应是强任务导向的;组织设计好坏的评价标准,仅在于其对任务实现而言的有效性和效率。但1人企业,不存在组织问题;真正的无人工厂,也不存在组织问题,只有工艺设计和工程性方法等纯技术性问题。组织,一定是涉及多人的,是任务的集成工作体系。组织设计的目的就是建立这类体系。企业的任务组织体系,外在的表现为一个企业的组织结构和规则体系,见下图。组织体系再加上资源的配置体系(包括对资源体系的设计)结合,构成企业的功能体系。

集成的含义是:结构、连接、增强、协同、集约性与完整性。集成包括,对人的实体性能力(如科研、创新、设计和生产等)的集成,对人的管理能力的集成;对劳力的集成,对智力的集成;对任务完成所需的显性知识的集成,对隐性知识的集成 。集成,括对个人本身的集成,也包括对其社会关系资源的集成,是对个人能量态的集成。集成,不是根据是否控制或拥有来定义的,而是根据是否能有效连接适合的人,并使之在任务过程中发挥功用来定义的。

工作体系,就好比是任务的“生产线”;如果工艺、过程、人与系统的关系等没设计好,生产线必然是混乱的、低效的。任务解构与重构、组织架构与管理架构(多层级)、主体设置、管理权配置、运行方式、对接口关系的处理、人力资源配置、专项管理制度、激励约束机制和信息组织模式等,是组织集成设计的维度和构成(未来还可能进一步进化出新的维度)。广义的组织集成设计,还可以包括战略与愿景、企业文化和人力资源管理等。

组织设计的核心问题,是人与任务的关系模式问题。一个企业的组织能力,主要取决于它能有效集成多少人的才智和能量。组织管理,天然的与人力资源管理关联在一起——工作体系对人力资源管理提出要求,这种要求生成企业的人力资源管理任务和框架。企业的任务与工作体系不同,对人力资源管理的要求自然不同,苹果公司和富士康公司的人力资源管理体系肯定是不同的。把任务放在社会人力资源环境中实现,在更高的资源维度和更大的资源范围内构建企业的任务工作体系,而不仅仅是在企业自身的组织范围和资源存量下实现,是一个趋势;同时,企业走向一种相对开放的人力资源模式、弹性人力资源模式和轻人力资源模式。

专项管理,是在基本过程之上的专业提取与进一步集成设计,是专业维度的组织设计。专项管理制度,可理解为专项工作体系,是对专项组织体系、工作模式、管理流程、方法、工具、机制和相关规定等的专门性设计。不同企业可根据需要从不同维度分类设计,比如进度、质量、安全、环境和经济管理制度;比如市场、销售、品牌、客户体验和财务管理制度;比如知识产权、工艺和设备管理制度;再比如科研、创新、生产、运营、采购和平台管理制度,等等。不同领域企业任务要求的侧重有不同,专项管理制度体系也会有一般性差异,如核电生产企业会更强调安全生产管理,进而安全生产管理制度的建设;如食药品生产企业需要更加注重卫生管理,进而卫生管理制度的建设等。

所有的管理工具(如管理流程、制度、机制、方法和软件等)都是集成工作体系的“构件”和单元模块,都是为了实现这种集成所做的专门性设计;也是企业(作为主体)的管理能力的重要构成,与个人管理能力互补。同时,企业管理能力的增强,也可降低对个人管能的要求,或者,可以使管理者能够管理更多的管理对象。管理工具,必须以集成“工艺”(或者说,组织模式)的实现为导向进行设计,而不能以所谓的专业化原则为导向进行设计——比如,不能仅从信息技术维度,设计特定企业的信息化管理系统。

激励约束机制(包括企业与个人的关系模式的设计),是专项管理制度的一种,是为了解决人的“主观能动性”问题而进行的方案设计。实现集成,不仅要有方法,还要有机制。实践中有一个误区,就是把企业和任务绩效管理(绩效,是对任务目标的实现程度)等同于对主体(包括部门和个人)的绩效考核,而忽略了有效的工作体系的建立——工作体系才是可以确保任务绩效的基础;绩效,仅靠考核是“考”不出来的;实践中,全球那些优秀企业和高绩效企业,都有设计得非常科学与完善的任务工作体系作为支撑。

多任务(包括项目)企业,应构建综合集成的组织体系,或者说,集约型组织体系:若每个项目都是独立的组织体系,则不利于对人力资源等的集约性使用,企业整体看,组织效率不高 。因此,对多任务企业而言,要在单个任务组织的有效性和企业整体运行效率之间取得平衡。组织效率提升的一种方法是提高集成度,是划小组织单元与集成度提高的双向发展,包括任务组织的集成度和多任务综合组织的集成度。实践中,基于项目管理的组织模式,是一种典型的综合集成型组织模式。集成,不仅关乎系统的效率,还关乎系统的能量态,可以使得企业总是以整体的能量因应每一项具体的任务,使得企业呈一种群体能量的集成态而不是集合态。

项目管理,是对多任务或任务差异性的一种解决方式,是一个管理“中间件”。项目管理,并非指某种特定的形式,从组织表现上看,有从项目协调员到项目公司的丰富多样的具体形式。单一任务的企业也可以理解为是一个固化的项目公司。而复杂项目(如航天项目,可能涉及几十个专业,并可能跨越从基础研究到小规模定制的若干阶段;再如飞机制造,可能包含几十万个零部件等)的企业,则需要构建多层级的任务集成组织体系。

任务的解构与重构,是组织设计的一个基础性工作。任务解构和重构有维度之分,除传统的产品、职能和市场维度之外,还有许多其它维度,如:创新与生产、共性与个性、确定性与不确定性、平台与运行、活动与信息,以及以客户为中心或客户导向 维度,等等。任务解构与重构的维度的改变,是组织模式转型的一种(即企业宏观组织模式的转型)。同时,任务解构和重构还有层次之分,如项目层次、环节层次、部件层次、工序层次及活动层次等,以满足不同深度的组织体系设计的需要。企业管理能力的强弱,是影响解构与重构的维度和层次的一个因素,解构的过细,会增加任务组织体系中的工作接口和管理的复杂性,因此,管理能力不强的企业的任务解构与重构应相对综合一些、一体化一些和整体一些。

同时,任务解构与重构还应是一个动态变化的过程,越是发展变化快的企业(如创业阶段的企业),越需要频繁的组织迭代。

组织设计要达到一定的深度,过于粗略和空泛的组织体系(包括制度)设计,其有效性和效率是要打折扣的。组织设计深度包括主体深度、专业化、细化和具体化。其中,主体深度最大是到个人层次;细化最大是到活动层次;而具体化则可以是无穷无尽的。专业化、细化和具体化,是组织体系设计的知识化与个性化的结果和表现,它的实现往往需要有一个认知发展过程,并需要有行业和任务专业知识为基础。组织设计深度的发展,是组织发展的一种。

战略、目标和经营目的是企业的总任务,具体任务都是总任务的构成或子任务。组织,是对企业经营的实现,是对战略的实现。任务改变,如转型与业务延伸等,则需要重建或扩建企业的工作体系。没有组织的支撑和实现,一切都是空。

同时,也应该看到,组织与战略的关系并不是单向的,而是双向的。战略首先是被创造出来的,是在过程中形成的,而创造行动同样是由组织承载和完成的——企业的创建也是一类任务。组织既从属于战略又先于战略,既是企业的躯干又是企业的母体,是创造与执行相叠加的功能复合体。战略的生成与战略的执行在行动层面、在组织上是合为一体的。组织问题其实不仅仅是组织问题,同时也是战略问题——在创新型商业时代,在企业的初创阶段和转型阶段,这一重关系和属性会愈加明显,也愈加重要。战略与经营意图需要被“注入”到组织设计之中。如果说一切都是行动的结果,则组织设计的意义就不单单是战略实现那么简单了。这也是我们另外需要并行开展组织构造和组织进化视角的企业研究的原因及其意义。

企业家们需要一个功能强大(而不是规模强大)和高效的组织去实现目标,去创赢未来;传统企业,则需要通过组织重整、组织变革、组织再造和组织效能的提升等最终实现对自身继续生存和发展问题的解决。组织设计问题,因此也是企业始终要面对的一个重大管理课题。

(来源:智栈研究2019年2月)