-

王明春(上海智栈企业管理事务所创始人和首席管理学家)

传统企业是由体系支撑的和驱动的。通过体系的建立、建设和完善,推动企业发展。体系驱动模式,有其固有的缺陷,比如价值局限和进化缓慢(甚至是反进化的,因为体系总是要维护自身的存在),已经不能再继续适应这个知识化、生态化和快速进化的商业时代——无论我们把体系打造得多么完美,无论我们对其进行怎样的灵活性改造。

传统的企业设计范式,就像老式的建筑风格,虽然让人留恋,但毕竟已经与现实社会格格不入。其基本构造又限制了我们对其进行技术性改造的可能性。企业需要突破旧有的局限,需要一种新的系统架构,去更好地适应当下以及未来。

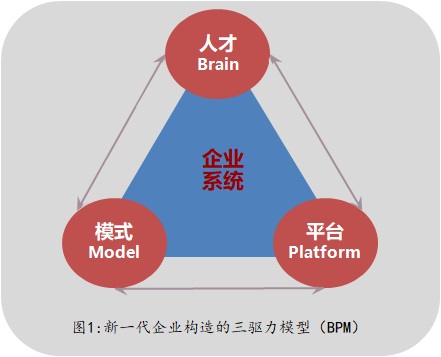

实践中,企业构造正在被一种新的模型所取代,我对其进行了整理,并称之为“三驱力构造模型”(简称“三驱力模型”),见下图1。构造模型,也是发展模型和运行方式。这是对传统企业构造原理和力学模型的颠覆。从谷歌、苹果、Facebook、亚马逊、阿里、腾讯、Zara等这些全球市值最高的企业和商业新贵,以及纳拉德领导的微软公司的身上,都能看到这种构造模型的影子——构造不同,即物种不同,它们其实是一类新物种,该类物种更高级,也更具新商业时代的价值创造能力和适应性。传统企业的很多问题和困境,也只有通过进化才能解决,一类物种的局限,是作为这类物种的主体无法克服的。

三驱力分别是:人才(Brain)、平台(Platform)和模式(Model),简称BPM模型。三驱力也是企业系统构造的三要素和三支柱。企业构造进化的选择性力量是:企业系统的重心前移到价值创造环节,而不是传统的商业化经营环节;从更注重执行力到更注重创造力。如果说创造仅来自于人的创造力的现实存在,就不应该以企业的名义否定个人的意志和作用的自主发挥,矮化个人在企业系统中的位置。我们需要把“人”这一最活跃、最具潜能和创造力的要素从体系中突出出来,由之前作为体系的附属,提升到至少与平台(由之前的体系的部分演化而来)并列的位置,使其成为体系的组织者和创造者。把人还原为能量态,而不仅仅是作为组织单元(人作为能量态,其可作为的空间是开放的;而人被作为组织单元,其可作为的空间是局限的。能量态的运行空间受限,同时意味着其发展空间受限)。形成人才、平台和模式相互支撑和相互驱动的运行状态:人才驱动平台的构建,平台形成对人才的进一步吸引;人才创造模式,按模式汇聚人才;模式提出平台需求,平台又改变模式的条件,推动模式的进一步演化等。其中:

1.人才,包括各类人才,如科学家、工程师和管理专家,以及企业家、产品经理、创意精英、生产、运营、营销、资本和建设类人才等。企业从最初的企业家个人(或创业团队)发展到有一定规模的人才队伍。企业需要构建新型人力资源管理模式和体系,包括形成和建立起人才聚集与流动机制。人才,是一类自带能量的参与主体。企业构造的转型的一个设计原则就是:能获得最具能量的人才,并可以将人(包括个体和群体)的能量发挥到极致。

2.平台。传统企业的结构是线性的,新一代企业的结构是分布式的;在运行上,从基于体系的集成运行到基于平台的集成运行。价值要素和功能的平台化,不仅仅是提高其共用性,还在于可以由人才去重新发现其价值。平台应该是一个技术和工程化程度较高的系统,是企业知识的容器。平台经由创造者集成使用和创造性使用,最终实现其价值和意义。企业(包括各次级组织)是一个集成性系统(包括对外部价值和主体的集成),这种集成不应该只是个一次性动作,而应该是一个流;这种“流”组织模式的实现离不开集成者智能的发挥和资源的开放性。

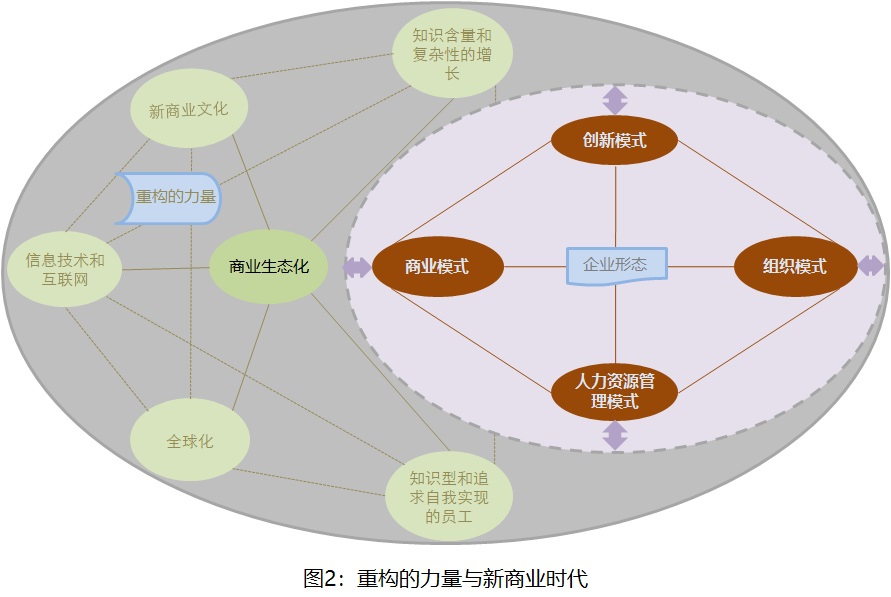

3.模式,包括创新模式、业务模式、生产模式、运营模式、商业合作模式、组织模式、治理模式、人力资源管理模式、经营模式和商业模式,等等。模式,是一种逻辑模型,进而结构模型。它为企业设计(包括各子系统和局部设计)提供一个框架和基模。事物本来是一个无限维的存在,模式创新的空间原本就存在着;商业世界的进化,为创新空间的开发创造了条件和需求,也使得企业可以进入更高级和更多元的价值维度,见下图2。

系统因素发生变化,会导致系统结构(包括机制)发生适应性变化,或者说,新的适应性结构的产生(适应,本来就是进化的基本方式,也是对创新需要的有效提示);反过来,适应性结构的形成,又会使因素的变化深入下去。商业世界和企业正在经历新一轮进化,传统的基础架构正在发生动摇。这是对工业时代人为设计的架构的一次突破,它将去除加在企业身上的曾经的人为设计的束缚,走向一个更本质的商业时代,更接近于自然秩序与法则的商业时代。如果新结构与之前的结构在逻辑上根本不同,这种结构性转换就是所谓的“转型”和“重构”。

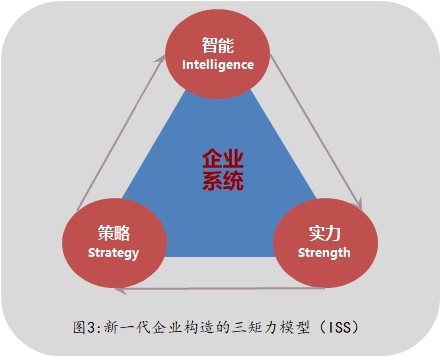

技术、产品和业务,只是企业的表象,它们都是企业这座冰山的水上部分,企业还有其底层架构。新一代企业构造的三驱力也可以理解为分别是:智能(Intelligence)、实力(Strength)和策略(Strategy,具有深刻性认知基础的策略即战略),简称ISS模型,见下图3。

新构造有利于提高企业的进化速度。相对于人来说,体系是死的。对定式的突破是最难的,进化型企业,应该是不让任何东西成为定式。在“唯一不变的就是变化”的时代,我们需要创设出一种可以实现“唯一不变的就是变化”的系统结构和物种,需要将这种理念和价值观落实在企业系统的设计上,而不是总让其悬在空中。在企业设计上,就是将人才从体系中独立出来,并使其成为一级组织者,主要依赖人的智能而不是设定的体系进行运行和问题的应对,使创新总能在线并行和叠加;需要变则变,不需要变则不变,并能兼容流变和骤变,破除传统体系支撑模式下的变与不变的悖论(频繁地变不现实,不变又不行),以及使得已然的设计不会成为企业进化的障碍。

对企业而言,唯有人,才是可以创造一切、重塑一切的力量,才具有最大的灵活性。新的可能不会自动呈现,都只能经由人的作用产生。企业,也正是因为有人的因素的存在,才成为一个生物性系统、创造性系统,而不仅仅是一个技术性系统、机械性系统。在创新型商业时代,人才的因素再怎么强调都不为过。能动性是企业(发展)之源。作为管理的企业设计,不能建立在对人的能动性的否定之上,不能建立在对人的主观作用的排斥之上。没有天才,就不可能有伟大的产品和伟大的企业。我们终将聚焦到对人的意识能量的管理和发掘上来(日本企业在这方面已经先行了一步,这也将是企业管理研究的下一个重要领域)。对(作为能量体的)人的管理,将成为未来企业管理的重中之重,其次是系统设计。

三驱力中的第一驱动力和根本驱动力是人才。BPM模型也是一种创造者主导、创新者主导和人才主导的系统架构,是一种最具智能性的系统构造。使企业智能接近于人的智能,而不是将人的智能埋没在企业系统之中。在企业与人的关系上,由传统的“做事用人”转向“用人做事”。

微软在2014年CEO由鲍尔默换成纳拉德后,公司市值从2000多亿美元上升到2019年8月的10000亿美元,并重获新生。所以,一个组织的根本问题,总是在位者问题,人的问题。相反,如果人本身已被局限,则他做的越多越糟糕。更换在位者,有时是唯一正确的解决方案。领导者决定论,人才决定论,在创新经营的商业场景下,必然会是这样。

在新商业时代,我们需要在设计上对企业的创造性、灵活性和进化速度等的需求的增长做出回应;尤其是,要充分发挥人才的创造性和经营性才能,或者说,企业家精神。BPM结构就属于这种回应。企业家精神是企业的灵魂,没有企业家精神的企业充其量是一个技术性装置;但是,企业要为企业家精神的发挥提供空间和条件,否则它就会暗淡和消褪。

(来源:智栈研究2019年9月)