-

王明春(上海智栈企业管理事务所创始人和首席管理学家)

转型,是对企业这部商业机器的再造和重新设计,是将一个已经“格式化”的系统(包括意识和观念系统)重新格式化,是对企业价值系统的结构性和战略性重构,是关于企业的一次不连续变化,类似于物种进化。转型,不会无缘无故的成败。转型力,是企业转型成败的原因,这有两个含义:其一,本来如此;其二,没有转型力的企业,最好也不要去进行所谓的转型,或者说,不要以转型这种激烈的方式解决问题,因为注定不会成功,而且往往代价巨大。所以,对于拟转型的企业而言,应该首先拷问一下自己是否具备所需的转型力,应该从解决自己的转型力问题入手而不是直接上阵,并将这一原则贯彻始终。

企业转型,是技术、商业知识、资源、人才、管理,及其构成的价值系统和价值能量态的转换,是向一个新的能量态方向的构建和形成。转型具有系统性、跨越性和不连续性等特点,往往自上而下,涉及思维、观念、战略、文化、组织、习惯、人员与能力结构等等一系列的转变和新体系建设,是一个系统工程,有相当的复杂性和难度,依赖经验和直觉的方式肯定无法奏效,需要有科学的方法论。

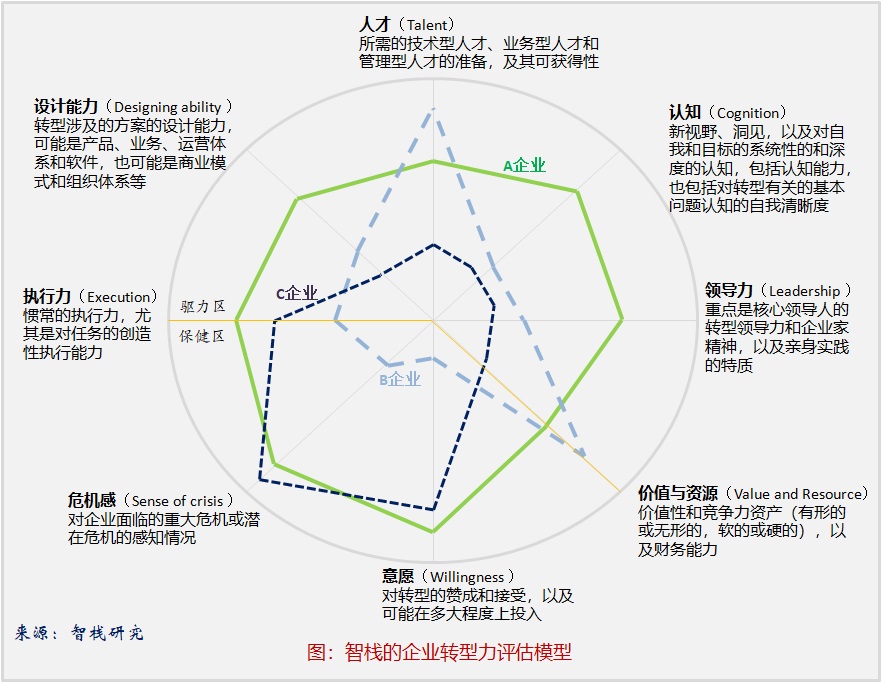

从转型力问题的解决入手,从转型准备入手,是一种程序上的科学性,是企业转型的正确工作思路。下面以我的“转型力评估模型”(见下图)为基础,对一般的和关键的转型力问题及其解决思路做简要说明,帮助实践者建立一个解决企业转型力问题的思考模型、原则体系和工作框架。

1.转型力问题的主要构成和基本内涵,是主观作用力问题,是关于“人”的问题。转型,完全是“事在人为”。企业是主观的产物,主观作用力是企业发展(包括转型和变革)的引擎。转型,就是经由主观作用力对企业的重塑。从转型的维度,对主观作用力做进一步的细分,再分为领导力、认知、设计能力、执行力、危机感、意愿和人才等——当然,还可以结合不同企业的特点,从其它维度进行细分。对转型力问题的解决,主要是对主观作用力问题的解决,尤其是对其中的短板因素问题的解决;解决不了,就不要去做。

人的主观作用力和思维模式是经天赋与其经历 编程了的,几乎不可能被再造(至少短时间内如此),主观作用力问题的解决是困难的,所以,企业的转型之路也总是艰难的。企业往往既需要有效激活和集聚内部力量,也需要善于借助和集成外部力量,即内生与外连相结合——分子生物学的研究表明,一个系统不可能进化出它原本就没有的东西,企业也是如此,转型中的企业,必然需要从外部引入新的要素和基因;企业需要走向开放,尽管这可能会带来某种程度的冲击和动荡。既有管理思维和管理层,会是最大的转型障碍,他们总是有意识的或无意识的要把一切都装回原来的框架中。

2.领导力问题是核心。领导者是企业转型发展引擎的核心,在转型问题上,尤其不能高估组织的作用而忽略领导者的核心价值。领导者在企业的初创阶段是核心价值,承担企业最核心内容的创造和对企业的塑造——转型就是重回这个过程。转型,是毫无疑义的“领导力”工程,是专门留给转型领导者的“作业”,很多东西都需要由其亲自践行。官僚型的“领导者”是不可能带领企业转型成功的。企业转型的领导者,是企业的再创造和再塑造者,其他人是参与者,类似于古斯塔夫•.勒庞笔下的“乌合之众”。

领导者是最大的推动力和塑造力,相反,也是最大的障碍和短板。传奇的领导者才能书写传奇,如第二任总经理威廉•麦克奈特之于3M公司100多年前的转型。企业转型需要有新的智识的有效参与,以及其作用力的放大。企业转型的一个必要条件是,找到合适的领导人并赋予其权力,构建以领导者为核心的转型组织和工作体系,否则,一切都只是徒劳。领导者可以是外引,如当年的IBM公司引进路易斯•郭士纳担任公司董事长和CEO;也可以是内生,如当年的GE公司晋升杰克•韦尔奇为公司董事长和CEO——很多公司都可以通过改变管理层的权力结构,尤其是赋予适合的人更多的权力 的方式,来解决或部分的解决企业转型的领导力问题,并经由新的领导者为系统导入一种新的精神力量。

对管理层而言,企业转型发展,就是塑造一个自己未曾认知的管理对象,管理一个自己未曾认知的实践过程。转型领导力不是可以“学”来的,意识的纯粹自我突破也是困难的,很少有人能克服自身的局限性、能走出自己的意识空间和观念、能摆脱自我认同和自己的思维惯性、能突破自己的认知模式和自设的前提、能轻易转换自己的习惯性视角。走不出自己的主观,便走不出自己的世界,因此,转型,多半需要以管理层更新为前提——至少是部分关键人员的更新。企业难以自我进化,企业进化需要有新力量(包括外力)的作用。

3.认知问题的解决是第一步。认知,是对对象的洞察,是一种主观获得。认知不是简单的“知道”。没有认知,便没有有效的行动。如果不能认知你的管理对象,就不可能有效管理你的管理对象。企业转型,犹如荒野求生,在已知和未知的边界地带行走,把事情做正确将决定生死和成败。然而,正确也是这个世界上最难以做到的;正确决策是基于认知的,认知越深刻,越接近真相,才可能越正确。

其中,不能正确地确定转型发展的方向将是灾难性的。当然,有时候,大致正确还是可以做到的,难的是进一步的深入认知,即在某个方向下,自我的具体是什么;难的是对自我的价值和属于自己的价值维度的认知。领导者有时需要能够将自己与企业相对分离,避免认知上的“近视症”,站在第三者的维度对企业进行观察与思考。认知,还要达到支持有效的方案设计的深度,粗略的方案设计是没有多少价值的,更进一步地说,过于粗略的方案设计等于没有设计,自然也不会有任何结果。

有效利用现有的资产和业务关联,更可能取得转型的成功,在现有领域的再造比与过去完全决裂要靠谱得多。换一个维度看待企业现有的资产及其价值,构建以既有资产和业务为关联的新价值体系的有限转型,可以作为转型实践的一个原则(类似于当下所谓的“不换领域,换场景”),在现有的基础上,为企业注入新的洞见和模式,如2014年就任CEO并领导微软转型的萨蒂亚•纳德拉是将Windows视作一种触达更多用户的手段而非目的,当年的IBM和GE公司的转型都是如此。企业资产中,最有价值的是过程性资产 ,即必须经过一个过程才能形成的资产,包括:(1)知识性资产,如技术、产品知识、商业知识和管理知识;(2)关系型资产,如品牌、信用、客户资源、合作伙伴、企业文化和人力资源;(3)平台型资产,指功能性平台,如生产平台、市场平台、线上平台、线下平台和组织平台等——拟转型的企业,需要有这种能力,换一个维度识别和重新认知自己的这些过程性资产及其价值。与企业现有资产和业务基础完全无关的转型,已经不是转型了,而是全然的另行开始。也正是由于过程性资产的原因,企业的发展总是具有某种程度的路径依赖性。

同时,对于企业为什么会走到需要转型的境地?转型要承载什么使命?转型是一种什么性质的任务?转型成功的前提和关键是什么?怎么转、什么时候转?等等这些基本问题,企业最好在转型之前就能认知清楚——对于转型这种“大事”,这种高难度、高不确定性的复杂性工程,缺乏对这些问题认知的自我的清晰度是很危险的,也很容易在时不时产生的自我混乱、自相矛盾、自我怀疑、自我否定,以及重重困难、质疑和阻力中草草收场。认知得越清楚,才能越坚决。

4.危机感和意愿,是转型的必要条件,但不是驱动性因素;是那种在考试中,答错了要扣分,答对了不加分的题目,可类比于激励理论中的“保健性”因素。危机感和意愿问题的解决,有时候,需要一些策略,比如,可以先做减法,再做加法——即对于与转型目标无关的部分进行消减,包括出售、甚至关闭——做减法是最快速也是最有效的企业价值重构方式,而且这样即便不能增加转型的驱力,至少可以减少转型的阻力和已然没有意义的自我消耗,避免企业死在有可能转型成功的路上;再比如,有效的暴露和传递危机——危机感与对危机的感知有关,因此,企业需要(刻意的)有效地暴露和传递自身正遭遇的环境危机和经营危机(尤其在企业内部) 。

同时,人的本能具有顽固性(人们经常在行为上自动地践行着自己在观念上反对的东西,这大概是因为人的主观的理性区域和本能区域的各自独立所致,我们始终面临着理性与本能的冲突,企业也是如此;本能的力量是强大的,理性的力量总是相形见绌,因此,仅有理性是不够的),而危机可能从根本上转变人的内在意愿,激活(但并不是必然的)一个人或一个组织的潜能,制造出“穷则思变”的组织氛围——即在转型时期,我们需要有一种东西作用于人的本能区域,使本能的力量和理性的力量走向方向一致 。

5.人才的结构性调整是不可避免的。因为,如果之前企业的人才结构是适配的,恰恰说明对于转型需求而言,现实的人才结构是不适配的。宝洁公司前董事长杜普雷有句名言:“如果你把宝洁的大楼和品牌留下,把员工带走,这家公司一定会死。但是如果你把钱、大楼和品牌带走,但让员工留下来,10年内我们将重建一切”。企业的新能力和新体系,除了收购,都是要由人去创造出来的。没有人才,不可能完成对企业的重建和重塑。转型中的企业,要能获得所需的各类人才,尤其是有创造力、执行力、深刻性和开放性思维品质的人才。企业需要考察所需人才的可获得性及有效的获得方式,有时甚至需要创新企业与人才的关系模式,以及对人才的用工模式和使用模式。

6.仅仅在管理能力转型到位的情况下,收购才是有用的。收购是一条可以快速实现转型的捷径,但并非是一条可以很轻松就能到达彼岸的路径。通过收购的外生转型和通过自我重构的内生转型,对条件准备的要求是一样的。前提和相应的管理能力不具备,通过收购实现转型只是想象中的事,实践中要么翻车、翻船,要么无果而终。

管理能力是企业的框架,是企业系统的引导程序。管理能力不对等,驾驭不了被收购企业,更驱动不了被收购企业。如联想集团收购IBM公司PC事业部后,无论在产品创新上还是在企业经营上都没能再达到后者曾经有过的高度,而且可以肯定的是再也不可能达到其曾经有过的高度,相反,无论是技术层次还是经营层次都是在走低;而收购摩托罗拉则干脆是没有能力消化,更不说转化了。可以预见,三一重工集团收购德国普茨迈斯特、中联重科收购意大利CIFA、美的集团收购德国库卡、青岛海尔集团收购三洋电机的白色家电业务和GE的家电业务、吉利控股集团收购沃尔沃轿车公司等,如果管理能力上不去,大致都会是类似的结果,待到收购来的资产和无形资产(包括技术)优势耗尽(包括自然消耗)以后,又会回复成为原来的自己——也就是说,它们是把被收购企业改造成了原来的自己,而不是把自己改造成了被收购企业的样子。

有管理能力,才能整合别人。有认知能力,才能识别被收购企业的价值,相反,则会是买椟还珠,正如无知的人很可能将价值连城的古董当作废品扔掉是一个道理。收购可以使企业一时一地的跃迁至一个新的能量级,成为新的时空(维度)中的一个存在;但是,如果管理跟不进,依然会下滑至原来的能量态,就如往火堆里加了一把柴,火头会突然旺起来,但随着新柴燃烧殆尽,火堆还是原来的火堆,只是灰烬多了一些、残局扩大了一些而已。

企业的转型力问题并非可以一眼就看清楚。因此,无论是正式的,还是非正式的;无论是结构化的,还是感觉式的,企业都应该在转型实质性启动之前,对自己的转型力进行评估、进行掂量,找出短板。当然,最好是一种结构化的和正式的评估。对企业转型力的评估,也可以理解为,是对转型成功可能性的预评估。其中,对危机感和意愿的评估应该是立体的,因为企业高层和中低层人员在这方面经常很不一致。

评估模型中还应该包括价值和资源因素。价值和资源是企业转型的前提和基础条件,一个已经没有了多少资源剩余和残值的企业,也就在根本上失去了转型的意义(如上图中的C企业);其中,资金还是企业的可继续的行动能力的构成,没有财务能力的企业则很容易死在转型的路上——因为转型要远比想象的历时更长、更艰难、更波折。

(来源:智栈研究2019年4月)