-

王明春(上海智栈企业管理事务所创始人和首席管理学家)

企业价值的增长来自哪里?回答这个问题,首先需要有对企业本质的深刻理解。基于本文中对企业的理解,可以逻辑的推导出与实践经验相一致的结论——企业价值增长有四个来源:产品优势的扩大、商业化的更充分、无形资产的增强和系统效率的提高。

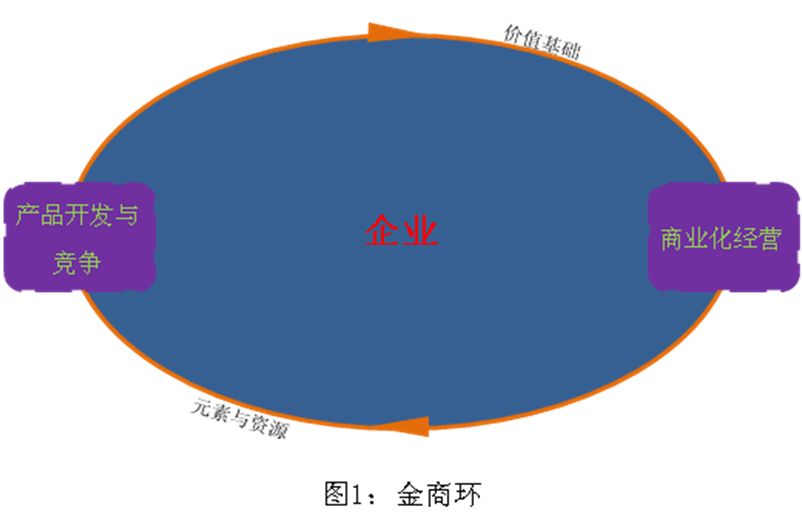

一、企业是“金商环”的载体和效率机器

企业是人类实践的一类功能性和机制性主体。企业是与产品、商业化、竞争等密切相关的一类主体。企业是“产品开发与竞争-商业化经营”循环系统的载体和效率机器。我将“产品开发与竞争-商业化经营”循环命名为“金商环”:产品开发与竞争形成商业化经营的价值基础;商业化经营向产品开发与竞争输送元素与资源;二者循环再循环,见下图1。“基业常青”就是指该循环能生生不息。

产品开发是“金商环”的逻辑起点。产品竞争,包括与需求者自有产品的竞争,以及与同类产品或替代产品的竞争。也正是竞争(包括产品竞争和商业化经营的竞争),在不断加速这种“价值创造-商业化”的循环与更迭。

现实中,“金商环”可能呈现三种形态,相应企业的价值也因其或升或降:(1)增强环。循环一轮比一轮更强大,“商业化经营”的价值基础一轮比一轮更坚实,“产品开发与竞争”的元素与资源输入一轮比一轮更有品质和丰富。经营业绩上升、在行业中的位置上移,企业趋于强盛,企业价值上升。(2)均持环。循环维持在行业一般水平,“商业化经营”的价值基础的竞争力正好跟上行业提升的速度,企业维持在某种经营绩效状态和行业的某个位置,企业价值保持不变。(3)侵蚀环。循环一轮比一轮衰弱,“商业化经营”的价值基础遭到侵蚀或一轮比一轮更脆弱,反过来,“产品开发与竞争”的元素与资源输入减少或品质下降。经营绩效下滑、在行业中的位置边缘化、企业日渐衰落,企业价值下降。

二、企业价值增长的4个来源

只有在“增强环”的情形下,企业价值才会有增长。“增强环”的形成因素,也即是企业价值增长的来源,这种因素有4个。

1.产品优势的扩大

产品价值是企业价值的构成和商业化经营的基础。产品价值是市场规模和产品竞争力的函数,用公式可表达为:产品价值=f(市场规模竞争力)。产品优势的扩大也即是产品(或产品组合)价值的增长。产品优势的扩大直接和间接的提升企业价值。

产品优势的扩大来自于:(1)新产品的获得,指有竞争力的新产品,尤其是集庞大市场规模和绝对竞争力于一身的“重磅”产品;(2)新应用的开发,如英特尔公司、高通公司等通过自己或鼓励合作伙伴进行新应用的开发,使得其技术和芯片产品可以应用到所有可以应用的设备上;(3)产品改进与升级;(4)有效的产品竞争策略,典型的如高通公司的知识产权策略、微软公司的放任盗版策略、腾讯公司即时通讯产品的免费策略,以及商业世界常见的以消除竞争为目的的企业并购和产品收购策略等,使产品获得更大的实际竞争力;(5)产品创新的速度。由于竞争者的跟进和知识的扩散,产品优势每时每刻都在减损,只有产品创新速度超过价值损耗速度的企业,产品价值才会有净增长。

社会收入水平的提高会拉动奢侈品等高档产品价值的增长(曾经只被少数人消费的产品有了更多的消费者,产品的市场规模扩大),除此等少数几个因素外,产品优势只来源于产品自身。产品是由知识和资源构成的,有资源型产品(如原油、矿石、煤炭、贷款),有知识型产品(如软件),及两种成分比例不等的各种混合型产品。资源只是所有者的财富,产品中的资源成分不能带来产品优势,产品优势来自于产品内含的知识。基于产品竞争力的经营等同于基于IP(intellectual property)的经营。产品优势本质是一种技术和知识优势,根本上来自于企业对产品知识的创造与获取,包括:技术、产品设计和需求洞见——其中,与技术性产品相比,总的来说,服务产品(如信用卡、廉价航空、保险等)的竞争力更多的来自于对需求的深刻理解。产品差距的缩小与产品优势的扩大具有同样的商业意义。

做产品的能力,是企业的基础性能力。不具有这种能力的企业,与同业者的“产品鸿沟”会被不断拉大;而且,其通过收购获取产品知识的策略也将难有实效,如联想公司收购IBM的PC事业部已有多年,至今都没有拿出出彩的产品,因为没有管理被收购者的能力——对创造性活动的管理必须由有创造能力的主体实施才会有效,专业管理是以专业为基础的管理(仅就这一点来说,只有集专业知识与商业经营才能于一身的企业家,才能缔造出价值非凡的企业帝国)。放弃自主开发能力的企业是在进行最严重的“自残”,如卡莉•费奥莉娜和赫德领导下的惠普公司、霍华德•斯金格领导下的索尼公司在发展个人电脑业务上的做法,最终都使自己在该领域走到了没有发展方向可言的地步。采用别人的产品和研发成果,是企业价值增长的“温水陷阱”,短期可能显得有效而且合理,最终肯定是无效的,因为这是在侵蚀企业的产品开发与竞争能力,或这种能力形成的可能性。

产品开发体系的建立和能力的形成不是一日之功,行业跟进者可以借助对自身价值性要素(或说竞争性要素)最敏感的市场,构建产品开发与竞争功能,如:华为公司借助农村市场、腾讯公司借助大众市场,培育起了各自“做产品”的能力;当年日本的丰田等汽车企业也是从边缘市场起步,从为欧美汽车企业提供零部件产品开始,逐步形成整车产品的开发与竞争能力。

2.商业化的更充分

商业化即企业价值的商业化应用,也即企业价值的市场兑现,以及对产品创造的业务机会和价值空间的实现。商业化的结果就是企业的经营业绩,是“看得见”的企业价值 。商业化经营,是以企业价值兑现的最大化为目的。更充分商业化,指企业价值的更大程度的市场兑现,其与企业价值增长的关联是最直接的;同时,也有利于向产品开发与竞争提供更多的资源与激励——同样的产品,卖100个亿和卖1个亿的企业相比,前者显然更有条件和意愿进行新一轮的产品开发,更有可能步入增强型循环。

商业化是通过业务经营完成的,更充分商业化来自于对业务机会的进一步挖掘与实现 。最具企业价值增长意义的做法有:

(1)潜在市场的开发,包括全新的市场和由于条件限制尚不能有效满足的消费需求。已开发市场规模与可能的最大市场规模之差,是企业的潜在市场。消费者培育、新市场的管道构建、业务模式创新是常用的开发手段。解决交易实现的条件性问题是业务模式创新的一个方向,如租赁、BOT等业务模式,使那些非完整需求或没有完整支付能力的需求也能转化为现实的业务;而线上渠道,由于极大的降低了交易成本,可以使传统模式下不具业务价值的需求也能被有效开发——“长尾理论”所揭示的正是这个。如果能再进一步,企业转向基于信息技术和互联网的定制化运营,则对潜在需求的释放和开发就能更加的充分了。

(2)无形资产的业务化。迪士尼公司、高通公司等是少有的将无形资产(分别是品牌和知识产权)业务化到极致的几家企业。带着大量无形资产走向破产或被收购,无疑包含着商业化经营的巨大失误,摩托罗拉公司、黑莓公司就是这方面的近期典型案例。

(3)合作策略的运用,包括跟自己的竞争对手合作。合作有时是市场开发和无形资产业务化经营的最有效的、甚至唯一的方式。合资公司、专利交叉许可、项目合作等都是常见的合作模式。当下,企业间正日益形成一种更典型的“竞合关系”。“你中有我,我中有你”渐至成为现代商业企业的一般形态。

3.无形资产的增强

无形资产是各类延伸业务的价值基础,以及企业价值的另一个基础性构成。无形资产在企业的“产品-商业化”循环的基础上,增生出新的价值性循环。与产品优势扩大同质,无形资产的增强直接和间接的提升企业价值。如高通公司在美国圣地亚哥高通总部一层大厅的专利墙上每增加一个玻璃砖,就意味着公司价值又增加了一块。

无形资产是产品竞争力的来源,也是延伸业务的竞争力来源。理论上,只有无形资产才能创造利润,因为其它要素在支付合理对价后,企业不会有剩余。

无形资产有两类:基础性无形资产,包括产品及内含的三类知识;衍生性无形资产,如品牌、信用、客户资源、影响力、专业经验、管理能力、资质等。基础性无形资产是企业创造和获取的产品知识,是产品开发与收购的结果;衍生性无形资产是过程性资产,如投资银行和传媒企业的影响力、互联网企业和信用卡公司的客户资源、金融类企业的资信、奢侈品和日用消费品企业的品牌、电商企业的商誉等,是企业商业化经营过程的结果。衍生性无形资产的形成需要良好、专业的过程管理及专门性开发,当然,前提是要有基础——产品出众。

无形资产是一种“自由资产”:更容易越过在实体世界中的诸多限制,如资源、主权、运输半径、企业自身的有限性等等;而且很容易划小交易单位,甚至可以实现按“点”交易。无形资产对企业价值增长的贡献可能是有形资产的数倍。纯知识型产品(如软件)的实体与解决方案是一致的,企业的产品经营性同于无形资产经营,因此像微软公司、谷歌公司和腾讯公司等信息与互联网类企业可以取得远超传统企业的发展速度和产品渗透率。

4.系统效率的提高

系统效率指企业系统的实际效率。系统效率最容易成为吞噬企业价值的“黑洞”。系统效率,包括创新体系的效率、商业化经营系统的效率,以及整体效率;包括企业设计内含的效率,以及运行效率。

其中,创新体系的效率提升更具难度。创新是推动企业价值增长的基础性力量,包括产品开发与竞争方面的创新、产品向商业化经营转化方面的创新,以及商业化经营领域的创新。聚集有创造力的人才、设计更有效的创新模式和激励机制是提升创新效率的途径。创新模式设计的关键是要适用,如果说创新元素(包括创新主体——个人或团队)是内容,组织管理平台是“管道”,总体而言:原创性、基础性研究,更适用“弱管道”模式,平台的规制力相对较弱,更多的是发挥创新主体的作用和天才;跟随型、工程化研究,适用“强管道”模式,平台的规制力相对较强,如华为公司引入的是IPD模式,这是一种 “强管道”模式;应用性开发,适用“AB”模式,在产品设计上更多的发挥创新主体的作用和天才,在产品验证和产品技术实现上则是更多的发挥平台规制的力量,腾讯公司是这种模式的成功实践者。激励机制则包括对“企业家精神”的激励和对有效创新的激励等,以最大程度的开发弹性资源(指智力资源)的使用效率,3M公司是这方面的一个成功范例。

价值型增长才是自主的、有质量的和可持续的增长。那些实践模式与价值型增长逻辑不相符的企业,可以通过实施价值型增长战略,把自己再造成真正的卓越绩效企业和一流企业;那些实践模式与价值型增长逻辑相符的企业,可以通过更清确的价值型增长战略的实施,实现新的超越。

(本文发表在2015年5月《企业管理》上)