-

王明春(上海智栈企业管理事务所创始人和首席管理学家)

有了技术不等于有产品,有了产品不等于有业务。产品是技术的价值实现“管道”,业务是产品的价值实现“管道”,业务经营体系(资源、结构、规则和基础设施)又是业务的价值实现“管道”。从技术到业务经营是一个复杂的连续创造过程和集成设计过程。

□集成设计

(1)产品设计

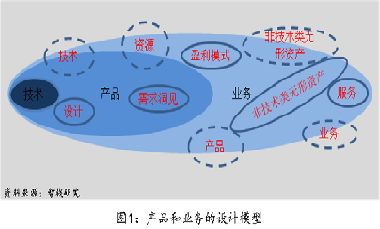

技术只是产品的构成要素之一,见下图1。产品是技术与需求洞见、设计,以及资源的集成。技术,包括产品技术及其商业化制造技术,如新药分子结构及其合成工艺技术 。没有相应的商业化制造技术(包括工艺和装备),产品技术就难以进入商业化应用,所谓的产品也只是实验室产品。

需求洞见,即对需求的洞悉和根本性认知。满足需求是产品的目的。以客户为中心的经营,首先是以客户需求为中心的产品开发——这里的客户不能是想象中的,而要是现实中的具体对象,有丰富的现实内涵和主体特征。需求与产品创新之间总是相互纠缠、互相孕育、互相引导、相向发展,呈聚集态。与现实需求相距太远的和孤立的产品创新多半难以取得商业上的成功。没有需求指向的“产品”,其实还只是技术,是一种技术装置,遭遇商业上的失败几乎是必然的。需求洞见能力是一个产品经理的必备素质。与用户共同开发(设计),是使产品契合需求的一种解决方式。产品与需求的契合度,还在根本上决定与客户关系的强弱。

设计是对产品功能、结构、形态(如药物,是片剂、粉剂还是注射剂)、审美等的开发,以及对价格、社会心理、体验等等需求的回应。同时,许多领域产品的设计本身也都是技术性质的,如飞机、船舶、机器人、发动机、手机、中成药配方、药物制剂、超高层建筑等复杂产品的设计,都是有很高的技术和知识含量,需要设计者有相应的技术和知识准备。

资源是产品可能的构成要素,也可以说,产品是由知识和资源构成的。可以简单的将产品区分为资源型产品(如原油、矿石、煤炭、贷款)、知识型产品(如芯片、软件、音乐)和混合型产品三大类。许多情况下,资源是作为产品知识的载体,二者结合成具体的实体产品。商业世界的基本趋势是,知识型产品越来越占主导,或者说,产品越来越知识化。

不同领域产品的各要素比重有一般性差异,如医药产品的主体成分是技术、时装产品的主体成分是设计、商业保险的主体成分可能是对需求的理解,等等。在同一个领域,要素构成不同(组合不同或成分不同),就是不同的产品,在同一个技术等要素“篮子”下,企业可以通过改变要素构成设计出多个产品,指向不同细分市场、解决需求的差异性问题,形成所谓的“产品组合”。

(2)业务设计

业务设计是在产品基础上的进一步集成,见图1。产品设计和业务设计不是阶段性关系,而是包融(包含与融合)性关系。业务设计是产品、服务和盈利模式,以及其它要素(如品牌)的集成设计。业务,是企业的完整的价值表达式,产品是业务价值的基础构成,技术是产品价值的基础构成,技术和产品的竞争力决定业务的竞争力。业务创新的价值,根本上,要小于产品和技术创新的价值。产品和业务是企业价值的形式和载体,知识是企业价值的内含。

服务,诸如咨询、销售、技术支持、培训、售后服务、运维、配送、金融服务、项目管理、支付、过程信息、客户端(实现客户自助服务)等,其功能是:(1)构建产品向需求者的转移通道;(2)解决产品交易实现的条件性问题,包括配套条件(如个人征信体系对于私人信用贷款业务而言)、经济条件(如融资对于房地产业务而言)、消费者知识,以及交易风险等。微软公司是通过鼓励盗版引导用户自我培训,解决了消费者知识问题;(3)提升客户的消费体验,亚马逊公司是这方面的早期实践者和现实标杆。不同行业的业务中,服务所占的比重不同,因此,有主产品型(如医药)业务模式,主服务型(如旅游、电子商务、贸易、工程建设、广告、投资,等等)业务模式。如果说,对产品的需求是客户的核心需求,则对服务的需求是客户的衍生性需求,以客户为中心的经营,还包括对客户衍生性需求的满足——这种满足是通过服务实现的。

找不到盈利模式,就不能成为业务。现实的有效需求是产品业务化的前提条件,需求的有效性可以用需求刚性表示。有效的盈利模式是针对刚性需求(点)的设计。在需求的刚性不足的情况下(如互联网企业常遇到的“一收费,客户就流失了”的情况),盈利模式和业务设计就成了一个挑战。

不同要素组合形成不同类型的业务,如工程公司可以组合出咨询、产品、产品代理、设计、项目管理、施工承包、采购、EPC、BOT、PPP等多种类型的业务。业务中组合的要素越少,业务形式越简单;组合的要素越多,业务形式越复杂。主服务型业务的组合种类可以更多,因此,所谓的“服务业”的业务创新空间更大、业态更丰富、企业数量更多、行业集中度也更低。

企业的产品和业务中,可能集成有其它企业的价值性内容(图1中,虚线标识的要素),如:经许可集成其它企业的专利技术;电商的电子商务业务中,集成使用了银行的支付产品、物流公司的物流业务;信用卡业务中,使用其它公司的国际结算通道,等等——这就是商业世界的合作。商业世界有诸多层面的合作:产品层面、业务层面、业务体系层面,以及更前端的技术开发层面。当然,产品和业务的构成要素中,自有的竞争力要素所占比重越大,盈利能力越强;在别人的技术和价值要素的基础上“搭积木”,则往往是可以赚到业务量但赚不到多少利润。

(3)竞争力来源

产品和业务的构成要素的竞争力,是其竞争力来源。单要素的竞争力和多要素竞争力组合决定了产品和业务竞争优势的大小。简单产品和业务主要凭借单要素竞争力,复杂产品和业务还可以凭借综合竞争力获取优势。企业可通过不断地获取价值性要素,并将其添加到产品和业务之中而不断地提升竞争力。

不同行业,产品或业务的关键竞争力要素是不同的,如医药业的关键竞争力要素是技术、广告业的关键竞争力要素是眼球资源、金融业的关键竞争力要素是信用和规模、奢侈品业的关键竞争力要素是品牌、投资领域的关键竞争力要素是价值认知,等等。因此,企业拥有的价值要素与有效的产品和业务创新之间存在着一种对应关系。同时,把自身所有优势和竞争力都整合进产品和业务之中是企业所能实现的最佳设计,而且,唯有如此才能获得仅属于自己的产品和业务优势与竞争力。

在无形资产是关键竞争力要素和核心价值的情况下,也可以直接以要素为主体性价值内容进行业务设计,如专利许可、品牌许可、(以信用和实力为基础的)担保、(以平台为基础的)许可与代理、(以价值认知为核心的)投资、(以政府信用和资本为基础的)PPP,等等,沃伦•巴菲特甚至基于其声誉和投资知识与经验搞出“午餐拍卖”业务。对于无形资产丰富的企业而言,这些业务机会已然是存在的,但需要将其识别、设计并实现出来——在有形产品经营的定式思维下,这就成了业务创新。在知识化和深度分工与合作的商业世界,以无形资产为基础的业务越来越成为趋势和潮流,并反过来,推动商业世界向知识化、深度分工与合作发展。

□并行工程

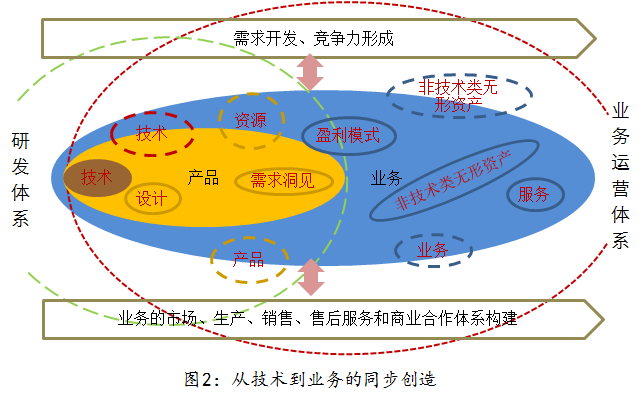

并行工程,是从技术到业务这个创造和创新过程的最佳工作思路与工作模式,见图2,最有可能满足当前企业在创新时间和效率竞争上的需要。

(1)需求开发并行。即从技术研发、产品和业务设计的较早时期开始,就通过各种方式进行市场介入或直接把最终用户纳入进来,而且力度逐渐加大。3M公司更是倡导以需求为起点的产品创新,它的许多新产品都是把客户需求带回实验室的结果。与市场和客户的早期互动,有助于更准确的找到客户的需求点和提高体验的有效做法,并同时达到需求开发和营销的目的。

可通过诸如“用户评测”、“众创”,以及各种早期的试用、试销和商业合作等方式,获得更准确的客户、市场和合作企业的反馈,从而可以对产品与业务设计、用户体验,以及设想的商业模式、竞争力和竞争策略、合作模式、经营思路等进行有效评价与实践验证,以便不断地形成和优化,而那些注定不能成功的创意也可以“死”在早期——与等把所有工作完成,把产品和业务推向市场时才发现问题、再进行调整或取消相比,这种做法的有效性和效率是不言而喻的。

(2)竞争力形成并行。即并行的进行竞争力要素的开发,并能尽快的将竞争力要素融入到产品和业务设计之中,如高通公司通过专利许可协议中的“捕获期”条款,使其新申请的核心专利都能被许可企业立即应用。同时,在市场上建立起有效的竞争优势和竞争壁垒,如将技术和产品设计申请专利等。

(3)体系构建并行。包括市场体系、生产体系和销售体系,以及产能、设备、原材料、供应链等外部合作体系。尤其是在关键设备供应商少、供货周期长;一些工艺设备需要全新设计和制造,且过程可能有反复;能提供配套生产的合格供应商少,需要花时间培育;对生产人员要求高,需要较长时间的专业培训;原材料特殊,稳定供应缺乏保障等的情况下,相关工作更需要提早并行,否则,容易导致产品进入市场和业务大规模经营的时间一拖再拖。

同时,业务经营总是一个从小规模到大规模的过程,从不成熟到逐渐成熟的过程,这需要构建与各阶段相匹配的业务经营体系和体系建设模式。业务经营体系构建上的一步到位的思路和做法,既不现实也不经济、不有效——不现实,是因为缺少必要的设计要素;不经济,是因为会造成系统的冗余;不有效,是因为可能增加不必要的复杂性,和抹杀有效创造的可能性,等等。

(4)科研并行。也可以说成是,企业的技术面和商业面的并行,有两个含义:一个是,在产品和业务的设计与形成过程中,还是有许多的科研性工作;一个是,商业企业的科研本来就是以产品和业务为目的,无论是基础研究、应用研究、工程化研究,还是企业的技术定位和专业设置,其实都是与产品、业务和商业模式的构想或设计交织在一起。当然,越是基础研究,其与商业化的并行看似越不明显;模创和跟创,则可以做成一个完美、显见的并行工程。

而且,业务成熟阶段的经营亦需如此,这便是产品和业务的持续改进与提升。需要不断的将“微创新”、沉积型无形资产和过程性知识等融入到产品、业务、市场开发方法和业务经营体系设计之中,实现产品、业务和经营体系的迭代。

□集成组织

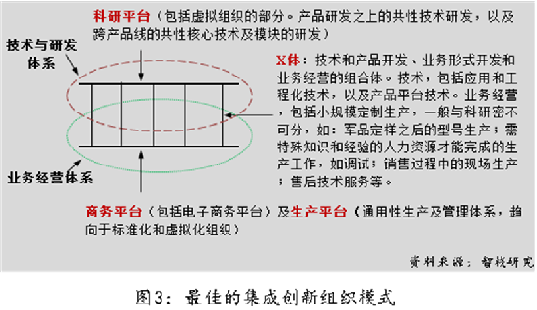

并行工程的实现需要集成性的组织设计,有了科学的组织集成,才会有创新项目上良好的工作集成。跨部门团队,是在研发和业务创新领域的早期组织集成模式,是一种初级的组织集成模式,是工业企业向创新型企业方向迈出的一小步,不能满足当下阶段高质量、高效率、快速、竞争激烈的产品和业务创新的需要。现代企业正在走向“技术分层、一体化独立组织”的分布式集成创新组织模式 。

这里给出一种这样的集成创新组织模式,见下图3。其中,“X体”是一个多功能组合体,是与产品和业务直接相关的创新和创造性工作的承载主体。在产品和业务创新的不同阶段,其功能及功能组合会有变化,初期以科研性功能为主,依次是产品和业务设计功能、市场开发和经营体系构建功能,最后是业务经营功能。X体的组织形式,可能是科研团队、项目团队、产品公司,或如苹果公司App Store上的开发者、高通公司专利许可下的手机品牌商等,在主体演进过程中伴随着人力资源的结构变化和流动,如到业务成熟经营阶段,其中的科研人员可能会再度回流到企业的科研体系或新的创新团队中去,3M公司就是这样。对X体而言,科研平台、商务平台、生产平台可能都是虚拟化(包括在企业内部的模拟市场组织)组织的,或有很大的虚拟化组织的成分。

从初创企业到成熟的创新型企业的过程,就是从“X体”状态发展到图3的状态,或者说是从图2的状态发展到图3的状态——这是从一个价值元点到一家成熟的创新型企业的组织发展过程。

(本文发表在2015年9月《企业管理》上)