-

王明春(上海智栈企业管理事务所创始人和首席管理学家)

经营模式即关于企业的经营模式,包括企业价值的创造和实现模式、企业的市场参与模式,以及与市场的关系模式等。在市场经济条件下,有效的经营模式有三种:⑴基于产品竞争的经营模式;⑵基于资源优势的经营模式;⑶基于市场机会的经营模式。

其中,基于产品竞争的经营模式是更高级和更接近于企业本质的经营模式,现今的苹果、三星电子、高通、谷歌、通用电气、3M、宝洁、波音、强生、辉瑞、英特尔、西门子、雀巢、巴斯夫、宝马和博世公司等等,都是基于产品竞争的经营者,其中的苹果公司更是在iPod、iPhone和iPad等产品成功的基础上,实现复兴并成为全球典范。本文对该类型经营模式做整体说明与描述。基于产品竞争的经营模式有四个基本要素,四位一体。

1.赢得产品竞争

赢得产品竞争至关重要,它是企业整个经营大厦得以建立的基础,以及可以取得显著成功的根本原因。产品竞争力不强,则是许多企业在经营上的诸多痛苦的根源。上世纪80年代,通用电气公司就是在CEO杰克•韦尔奇的产品“数一数二"定位原则及相关变革下,走向新的发展高度,市值也从1981年的120亿美元增加到2001年的超过5000亿美元。

产品的竞争力是“根”,业务是“枝叶”,根深才可能枝繁叶茂;相反,如果“根基”不在,“枝叶”自然枯萎——如今的诺基亚手机、黑莓、惠普、摩托罗拉、柯达、雅虎,可能还包括索尼等公司就是这种情形:在先期产品优势丧失、甚或过时的过程中,没有推出新的、有同等竞争力的产品,这些曾经的基于产品竞争的经营者,在偏离或没能继续这一经营路径时毫无例外的走向了衰败,甚至破产,无论曾经多么辉煌。

产品,本质上,是关于需求的技术解决方案,是企业提供给市场的价值,是企业能力与客户需求的连接。产品竞争力来自于产品内含的技术、需求洞见和设计。技术,包括原理,也包括工艺、诀窍、装备和程序(对软件产品而言)等制造技术,是产品竞争力的关键来源,但不是唯一来源,融入需求洞见的产品更易流行——福特公司的T型车、索尼公司的walkman和苹果公司的iPod、iPhone、iPad等产品的巨大成功,显然与亨利•福特、盛田昭夫和史蒂夫•乔布斯对需求的洞悉有莫大的关系;对应的,技术领先而在市场上归于失败的产品比比皆是,索尼公司2004年推出的阅读器Librie就是一个样本,它是第一款采用电子墨水显示屏的电子阅读器(如今这种显示屏已被普遍应用于电子阅读器),但索尼专注的只是销售设备,而相比较的,亚马逊公司的电子阅读器Kindle具有无线上网功能,有一大批电子书可供选择,而且其下载服务也简便易用,亚马逊公司专注的是销售电子书,结果是,Kindle更加符合人们购买电子阅读器的根本理由──买书、看书,索尼公司在2007年停售了Librie。以客户为中心的经营,首先是以客户需求为中心的产品开发。

赢得产品竞争,首先要能领先竞争对手不断推出有竞争力的产品。很多时候,这意味着开拓与现有竞争对手完全不同的新领域,提供市场上前所未有的价值;当然,也包括,在别人技术或产品基础上,通过再创新,推出优于竞争对手的产品——盛田昭夫领导下的索尼和许多日本公司都是这种方式的成功实践者。赢得产品竞争是一场关于技术实力和需求理解力的比拼,也是企业产品创新方式和产品创新体系的有效性与效率(包括速度)的竞赛——英特尔公司的产品创新速度(摩尔定律的速度)就让诸多竞争者销声匿迹、甚至胎死腹中。产品竞争力的本质是专有知识的市场价值优势,在竞争性环境下,由于知识外溢和竞争者跟进的原因,专有知识优势会逐渐丧失,即企业的专有知识转化为社会一般知识,因此,只有不断推出领先对手的有竞争力的产品 ,才能取得持续的成功,以3M公司为例,在其100多年的历史中开发了6万多种高品质产品。因此,基于产品竞争的经营者必然只能专注于有限的专业领域。

产品创新,或者通过自主研发,或者通过收购实现——很多企业是将两种方式结合使用。自主研发方式,要求企业要能获取技术和需求洞见,并构建高效的集成技术、需求洞见和设计能力的产品研发体系。自主研发要能获取有价值的创新要素,并使其进入企业的产品创新通道,进行有效筛选和促进。自主研发不是封闭研发,也包括可能的各类外部主体的有效参与,比如产品研发过程中的客户参与、通过合同研发外包(CRO)方式使用外部研发资源等。

收购是另一种有用的新产品获取方式,通过收购得到明星产品的案例也不在少数,如Google公司的Android系统(2005年8月17日,Google收购了成立仅22个月的高科技企业Android及其团队)。思科公司则更是成功运用这种方式的典型——思科没有创建像贝尔实验室那样的研发团队,而是把整个硅谷作为自己的实验室,采取的策略就是收购面向未来的新技术和开发人员,以填补自己未来产品框架里的空白;正像思科总裁兼CEO约翰•钱伯斯说的:当我们收购一家公司时,我们不仅购买了其现有产品,而且也是通过获得这家公司的员工而购买了下一代产品;从1993年开始第一起收购至2008年,思科将126家公司纳入麾下;思科的收购策略帮助它不断地推出新产品、从而稳稳地站在行业的最前沿。

产品竞争的手段和策略,亦影响竞争的结果。其中,基础性的手段是知识产权手段。知识产权是构筑产品竞争壁垒的社会通设的和基础性的做法,在许多国家它都是阻击竞争者的有效手段——如,2011年12月20日,美国国际贸易委员会就苹果公司控告宏达电(HTC)公司侵权一案作出判决,认定宏达电侵犯了苹果公司指控的10项专利中的1项,而涉及此项专利的所有智能手机,自2012年4月19日起,都禁止在美国境内销售。这起诉讼也被认为是宏达电从智能手机领先者沦落为一个没落者的转折点。

产品竞争策略则丰富多样,广为人知的有效竞争策略如:竞争性产品收购策略;微软公司的放任盗版策略和产品捆绑策略;免费策略(互联网企业惯常使用)等。实践中,各领域企业可根据产品特点和竞争环境创新出更有效的竞争策略。当然,最好的策略还是产品本身——再高明的策略,对于拙劣的产品而言,也终是徒劳。

2.以产品竞争力为基础的业务经营

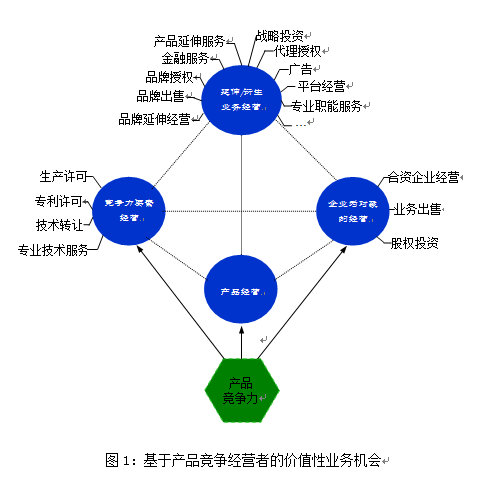

卓越产品的需求连接力和自我营销能力,不仅可以使直接的产品经营业务的成功变得更加容易,还会给企业带来更多其它的、关联的价值性业务机会,包括元素层次的竞争力要素经营、主体层次的企业为对象的经营,和延伸/衍生性的业务经营的机会,每一类业务又有许多具体的业务形式。基于产品竞争的经营者有更大的价值性业务空间和更多的价值性业务形式选择,可以在产品竞争力的基础上创造和展开诸多新价值维度的经营,形成一种“组合型业务模式”——并可利用业务组合制造竞争优势,即同时把业务组合当成一种竞争手段,见下图1。

其中,产品延伸服务,如通用电气公司的飞机引擎维修服务;金融服务,如通用电气公司的分期付款、设备租赁和保险业务;品牌授权,如迪士尼公司的品牌授权经营业务;品牌延伸经营,如迪士尼公司将一个品牌形象应用到多种产品上的经营活动;代理授权,如苹果公司对中国联通公司关于iPhone手机的代理授权;广告,如谷歌等互联网企业的广告业务;平台经营,如苹果公司的App Store;专业职能服务,如通用电气公司的业务流程外包(BPO)服务,IBM公司的咨询服务等。

延伸/衍生业务经营,是对产品经营延伸或衍生出的业务机会和业务资源的再经营。延伸/衍生业务经营具有非常大的业务创新空间;而且,通过延伸/衍生业务与其它各种具体业务形式的有机组合,还可能创新出更多、更高级的业务形式。基于产品竞争的经营者,有丰富的业务机会,但并非实际经营着可能的全部业务组合。在产品竞争力创造和生发出的业务空间和业务机会的基础上,各企业根据收益最大化、竞争优势保护需要和条件因素,甚至企业家偏好等,选择、构建各自的现实业务体系。

脱离产品竞争力基础的业务扩张和业务经营,包括在产品竞争力不再的情况下继续相关业务的经营,可能会使企业陷入困境——如:1993年,由于计算机行业正处在更新换代的变革时期,硬件产品利润率下降,同时竞争日趋激烈,市场遭到反应快且生命力极强的新兴企业的蚕食,作为硬盘、PC等一系列IT产品的发明创造者,当时世界上最著名的计算机企业IBM公司的传统优势业务大型主机销售急速下滑,个人电脑业务则一直不景气,公司走到了盛极而衰的最低点;1981年杰克•韦尔奇就任CEO时的通用电气公司隐现危机,也主要是因为大部分业务都没有了竞争力。

3.“核心-外围”结构

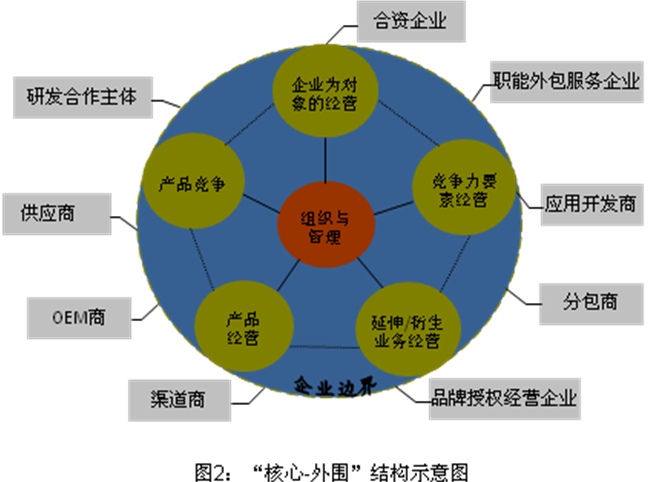

当专有知识的最大可能的商业化应用所要求的能力(包括结构)和效率超过单个企业的能力边界时,“核心-外围”结构就应运而生。基于产品竞争的经营者,通过“核心-外围”结构利用和整合社会研发能力、生产能力、市场能力,及专有知识向更广泛领域的深度应用能力,使外围主体成为其虚拟的经营体系的有机构成,如富士康公司、App Store的应用开发者相对于苹果公司;中国的手机品牌企业相对于谷歌和高通公司;上海大众、一汽大众相对于德国大众公司;IBM公司在中国的各类代理商相对于IBM公司;迪士尼公司的授权经营商相对于迪士尼公司,等等——没有这些外围主体,核心企业的经营就不可能达到如此的高度、规模、深度和广度。

基于产品竞争经营者,一般是将核心功能或功能中的核心、关键部分内化;而将生产性、操作性和向更广泛领域的应用性开发等非核心功能或功能中的非核心部分外化,交由外围主体去做,核心企业和外围伙伴共同构成价值的完整经营过程和经营体系,见下图2。外围企业是核心企业的功能补充,有时还是一种重要的功能补充,如通过合资公司和代理商进入受一个国家政策限制的市场。核心企业和外围企业结成一种共生关系,核心企业为外围企业创造业务机会,外围企业补充核心企业个体的能量的有限性。

基于产品竞争的经营者,外围主体不仅类型多,而且往往数量惊人,如:德国宝马集团,在全球有1900家供应商;苹果公司 App Store的应用开发者数量已超过30万;IBM公司仅2010年在中国新签约的二级代理商数量就达到1865家等。

对基于产品竞争的经营者而言,“核心-外围”结构的能量是巨大的,如:高通公司通过面向行业的专利许可,使其专利技术每年可以使用在数亿部手机上,这是“一体化”型企业根本不可能实现的;苹果公司让全球有开发能力的IOS应用开发者都在为其创造利润,等等——基于产品竞争的经营者,是在通过“核心-外围”结构,以有限经营着无限,实现其经营效果的最佳和最大。

基于产品竞争的企业也是轻资产型企业和知识型企业,拥有轻资产型企业的各项优势 ,并能始终保有扩张的势能。知识型企业的扩张具有经济上的合理性,全球经营对其而言是最经济的——相反,全球化或者国际化经营与没有知识优势的企业无关——国际化经营必须建立在互补性逻辑的基础上,不能建立在竞争性逻辑的基础上,以知识优势为内容的国际化经营与所在国企业是互补型的,而以一般知识为内容的国际化经营与所在国企业是竞争性的,或者说终将是竞争性的,在本土优势缺失的情况下,竞争性经营逻辑很难成立。

4.“五维”组织

除了要处理产品、区域和职能三维关系外,基于产品竞争的经营者的组织设计,还要有效解决另外两个问题:产品竞争力问题和“核心-外围”结构问题。三维的组织思维逻辑对这类企业而言是不够的,至少需处理好五个维度的关系问题。

产品竞争力问题,包括但不仅仅是研发体系的组织问题。研发体系之外的许多因素都对持续的产品竞争力的产出有影响,包括:(1)生产系统,尤其对以持续的“微”创新(包括在生产环节的改进和创新)积累竞争力的企业,像许多日本企业,如果生产体系不能适应创新的节奏,创新将无法实现,最终无法继续;(2)先期业务,如果处理不当,先期业务可能会成为新产品、新业务创新的障碍,柯达公司为我们提供了这方面的一个典型案例,虽然发明了数码摄影技术,但由于担心对胶卷为主的现有业务构成威胁,柯达公司“把数码摄影技术视为敌人,视为会扼杀推动柯达销售及利润数十年之久、以化学品为基础的胶卷及相纸业务的一股巨大而邪恶的力量”(摘自《纽约时报》1999年12月25日),拒绝接受数码技术达十年之久,使自己错过了数码摄影领域的诸多发展机遇,并最终导致公司破产;(3)外围体系,从前面内容中可以看出,如果外围体系不能适应企业的创新要求与节奏,企业的产品创新同样难于实现或难以快速有效的业务化,许多创新、尤其是复杂产品的创新需要外围主体“协同”实现——这也是最近十年来,许多行业领导型企业更加关注对其外围体系进行整合的原因。

基于产品竞争的经营者,需要在产品和业务从新生到成熟、退出的动态过程中,处理好企业核心功能边界的合理性问题、外围主体的有效发展和培育问题等,并能将核心和外围融为一体。“核心-外围”结构,是该类型企业进行组织设计时的,必须纳入系统思考的另一个特别维度。

基于产品竞争的经营者,是市场中的优秀和优质企业。他们的市场能量更大、赢利能力更强,在产品自营力效应、业务模式效应和“核心-外围”结构效应的作用下,该类型企业的赢利能力往往是其它类型企业的数倍、甚至数十百倍,除了可以弥补巨额的产品创新投入外,还可以产生大量利润——这也是苹果公司到2016年能积累超过1400亿美元现金的原因。

(本文发表在2014年4月《企业管理》上)